Manometer

Definition

Druckmessgeräte zur kontinuierlichen Anzeige eines Mediums, beim Pressluftatmer z. B. zur Anzeige des Atemluftvorrates und bei Regenerationsgeräten zur Anzeige des Sauerstoffvorrates in der Sauerstoffflasche.

Bildquelle: Dräger AG

Erläuterung

Manometer sind u.a. in Atemschutzgeräten und Prüfgeräten eingebaut. Hier dienen sie als Kontroll- und Prüfgerät. Manometer gibt es auch als eigenständige Prüfgeräte. Am Pressluftatmer eingebaute Manometer besitzen eine Sicherheitseinrichtung, die Druckentlastungsvorrichtung. Auf der vom Atemschutzgeräteträger (ASGT) abgewandten Seite des Manometers angebracht, sichern die bei Manometerzerstörung so das für den ASGT ungefährliche Abströmen der Hochdruckluft.

Zusatzinformation

Am Pressluftatmer nutzt der Atemschutzgeräteträger Manometer zur Sicht-, Dicht und Funktionskontrolle und der Atemschutzgerätewart zur Sicht-, Dicht und Funktionsprüfung.

Manometer besitzen unterschiedliche Genauigkeitsklassen. Deren Angabe erfolgt numerisch nach Fehlergrenzen. Zu den Klassen 1,0 bis 1,6 zählen Maschinenmanometer der Industrie. Manometer der Klassen zwischen 2,5 und 4,0 sind Druckmesser zur Überwachung von Drücken, z.B. in Atemschutzgeräten.

Präzisionsmanometer sind sehr genau anzeigende Manometer in den Klassen 0,1 bis 0,6.

Impfung

Definition

Wirksamste vorbeugende Maßnahme gegen verschiedene Infektionskrankheiten.

Bildquelle: picturealliane/ZUMA Press

Erläuterung

Jede Einsatzkraft der Feuerwehr, vor allem jeder Atemschutzgeräteträger, sollte über eine vollständige Grundimmunisierung verfügen und zumindest gegen Diphtherie, Tetanus und Poliomyelitis geimpft sein einschließlich deren Erneuerung und Auffrischung. Darüber hinaus sind auf Grund des erhöhten Gefährdungspotenzials gegenüber Infektionen weiter gehende vorbeugende Impfungen, z.B. gegen Hepatitis, erforderlich.

Fachkunde

Definition

Fachkunde besitzt die Person, die durch den Arbeitgeber übertragenen Aufgaben verantwortlich zu erfüllen vermag. Sie besitzen das für die Pflichtenübertragung vorgesehene einschlägige Fachwissen und die praktische Erfahrung und vermögen die ihnen obliegenden Aufgaben sachgerecht und zuverlässig auszuführen. Sie besitzt als beauftragte Person die erforderliche fachliche Qualifikation als Voraussetzung für die ordnungsgemäße Wahrnehmung ihrer Aufgaben.

Erläuterung

So ist z. B. die befähigte Person Atemschutzgerätewart nach Absolvierung des Lehrganges „Atemschutzgerätewart“ nach Feuerwehrdienstvorschrift 2 „Ausbildung bei der Freiwilligen Feuerwehr“ oder beim Hersteller von Atemschutzgeräten befähigt zu Reinigung und Desinfektion im Atemschutz. Nach erfolgreichem Abschluss der Fortbildung zur Fachkunde für Reinigung und Desinfektion im Atemschutz besitzt er ein höheres Niveau an Fachwissen und praktischen Fähigkeiten zur sorgfältigen und zuverlässigen Behandlung der ihm anvertrauten Atemschutzausrüstung.

Zusatzinformation

Die Fachkunde für Reinigung und Desinfektion umfasst folgendes spezifisches Fachwissen und Fähigkeiten:

• theoretische Kenntnisse, z.B. Rechtsgrundlagen, Vorschriften, Regeln, Benutzerinformationen, äußere und innere Kontamination, Infektionsgefahren, Infektionserreger, Infektionsauswirkungen, Zweck der Reinigung und Desinfektion

• praktische Kenntnisse, z. B. Technologie von Reinigung und Desinfektion im Kreislauf Atemschutzwerkstatt, Schnellnachweis Desinfektionserfolg

• berufliche Erfahrungen, z.B. maschinelle Reinigung und Desinfektion im geschlossenen Kreislauf, Gerätekunde Reinigungs- und Desinfektionsautomaten

Der Unternehmer hat vor der Beauftragung zu prüfen, ob die für die Pflichtenübertragung vorgesehenen Personen zuverlässig und fachkundig sind. Zuverlässig sind die für die Pflichtenübertragung vorgesehen Personen, wenn zu erwarten ist, dass diese die Aufgaben zur Reinigung und Desinfektion mit der gebotenen Sorgfalt ausführen.

Fortbildung im Atemschutz – gesetzlich vorgeschriebene Grundaufgabe im Atemschutz

Fortbildung ist in unserem heutigen modernen Leben unumgänglich. Auch im Atemschutz lässt sich darauf nicht verzichten. Wie sonst sollte man die rasante Entwicklung der Ausrüstung, der Technik und der Einsatztaktik im Atemschutz erfassen und bis zur sicheren Anwendefähigkeit bringen.

Den mit und im Atemschutz Beschäftigten stehen Fortbildungen gesetzlich zu. So fordert z. B. § 12 Abs. 1 des Arbeitsschutzgesetzes, dass die Versicherten ausreichend und angemessen unterwiesen werden. Damit soll Fachwissen ergänzt, Fähigkeit und Fertigkeiten erneuert, vertieft und erweitert werden.

In der Umsetzung dieser Forderung legt die Unfallverhütungsvorschrift BGR/GUV-R 190 Benutzung von Atemschutzgeräten im Abschnitt 3.3 für Atemschutzgerätewarte fest, dass höchsten 5 Jahre zwischen den Fortbildungsmaßnahmen vergehen dürfen. Atemschutzgeräteträger ohne Rettungsaufgaben sind jährlich im Umfang bis zu 4 Stunden fortzubilden. Das trifft nach BGR/GUV-R 190 zu für

- Träger von Filtergeräten

die Dauer der jährlichen Wiederholungsunterweisung richtet sich nach Art, Häufigkeit und Umfang des Einsatzes. Auf die zur Fortbildung gehörenden Trageübung kann verzichtet werden, wenn die Filtergeräte häufig benutzt werden

- Träger von Isoliergeräten

müssen jährlich mindestens 2 Stunden Wiederholungsunterweisungen absolvieren. Dazu gehört eine theoretische Unterweisung und eine Trageübung. Auf das Tragen von Isoliergeraten kann verzichtet werden, wenn der Atemschutzgeräteträger die Gerate häufig benutzt.

- Träger von Selbstrettern

müssen eine Wiederholungsunterweisung in jährlichem Abstand absolvieren. Die muss eine Trageübung und eine Unterweisung enthalten.

Die Feuerwehrdienstvorschrift FwDV 7 Atemschutz bestimmt für Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr die Absolvierung einer Belastungsübung und mindestens eine Unterweisung von 2 Stunden pro Jahr als Fortbildung. Unterweisungen über den Atemschutz müssen in die allgemeinen Ausbildungspläne aufgenommen sein und mindestens jährlich durchgeführt werden. Wer diese Übungen nicht innerhalb von zwölf Monaten ableistet, darf nach FwDV 7 grundsätzlich bis zum Absolvieren der vorgeschriebenen Übungen nicht mehr die Funktion eines Atemschutzgeräteträgers wahrnehmen.

Träger von Chemikalienschutzanzügen müssen nach ihrer Ausbildung dafür jährlich mindestens eine Übung unter Einsatzbedingungen mit dem Chemikalienschutzanzug durchführen. Einsätze unter Chemikalienschutzanzug sind darauf anrechenbar.

Atemschutzgeräteträger werden gleichsam im Training on-the-job, also im „Lernen durch Tun“ fortgebildet. So lässt sich Routine und Betriebsblindheit effektiv abschleifen, Fachwissen, Fähigkeit und Fertigkeiten erneuern, vertiefen und erweitern.

Für die Fortbildung erforderliche Inhalte ergeben sich aus den rechtlichen Grundlagen, den jeweiligen Geräteanforderungen, den örtlichen Besonderheiten, den Anforderungen der Unfallverhütung und den Grundsätzen zum Vorgehen bzw. der Einsatztaktik. Beim Erfassen und Umsetzen dieser umfangreichen Zusammenhänge sowie beim Extrahieren der jeweiligen Fortbildungsinhalte wollen wir Ihnen gern zur Seite stehen. Ziel für das Team von „atemschutzlexikon.de“ ist dabei Hilfe für Sie anzubieten, mit der Sie Ihre Verantwortung für die Durchführung fachlich fundierter Fortbildung effizient erfüllen, aktuell gestalten und zielgruppengerecht durchführen können.

Alle nachfolgenden Angebote können Sie bei Quellenangabe kostenfrei nutzen. Ihre gewerbliche Nutzung ist ausgeschlossen.

Dipl. Ing. W. Gabler

Ausbildungsunterlagen für den Atemschutzgeräteträger Teil 1

CE-Kennzeichnung

Definition

gibt an, dass ein Produkt die grundlegenden Anforderungen einer Europäischen Direktive erfüllt und im Bereich der Europäischen Union in Verkehr gebracht werden darf. Die CE-Kennzeichnung ist auf dem Produkt anzubringen.

Erläuterung

CE : Abkürzung für Commnunautée Europén ( franz.= Europäische Gemeinschaft)

Damit wird die Erklärung des Herstellers dokumentiert, dass sein Produkt die Sicherheitsanforderungen der europäischen Richtlinien erfüllt. Bei persönlichen Schutzausrüstungen, die in besonders gefährlichen Bereichen eingesetzt wird, z. B. umluftunabhängige Atemschutzgeräte, besteht die CE-Kennzeichnung aus CE-Zeichen und der Nummer der Zertifizierungsstelle. Damit wird gezeigt, dass eine Konformitätsbescheinigung vorliegt und die Zertifizierungsstelle, z. b. die Dekra-Exam in Essen, hat in jedem Einzelfall beim Hersteller eine Fertigungskontrolle durchgeführt.

Desinfektion im Atemschutz – unverzichtbar, aber nur durch Experten durchführbar

4 Fragen und Antworten zur Erläuterung

Warum muss desinfiziert werden?

Ebola, Pest, Pocken – drei Krankheiten. Nur drei Krankheiten von vielen anderen deren Erreger lautlos und unbemerkt den Tot verbreiten können. Viele tausend andere vermögen das im heutigen Zeitalter globaler Infektionsgefahren ebenso. Dagegen hilft nur Schutz, im Atemschutz ist das die Desinfektion.

Vorschrift ist deshalb die Desinfektion von benutzten Atemschutzgeräten und anderer Persönlicher Schutzausrüstung vor Wiederverwendung. Durch richtige Desinfektion benutzter Geräte und Ausrüstungen werden die Atemschutzgeräteträger vor Infektionen geschützt, Funktionsweisen von Atemschutzgeräten gesichert und ihre Lebensdauer erhöht.

Was ist beim Desinfizieren besonders zu beachten?

Benutzte Atemschutzgeräte werden in der Atemschutzwerkstatt einer Flächendesinfektion unterzogen. Sie werden nach Herstellervorschrift teildemontiert, feingereinigt, gespült, desinfiziert, gespült und getrocknet. Die Technologie des gesamten Vorganges ist exakt vorgeschrieben. Die zu verwendenden Reinigungs- und Desinfektionsmittel hat der Hersteller der Atemschutzgeräte festgelegt und in der jeweiligen Bedienungsanleitung fixiert. Die Parameter der Reinigungs- und Desinfektionsmittel Temperatur, Zeit und Konzentration gibt der Hersteller der Präparate vor. Sie müssen exakt eingehalten werden. Zum Nachweis der korrekten Durchführung der Desinfektion sollte man regelmäßig, mindestens einmal jährlich, besser halbjährlich, durch einen Abklatsch die Desinfektionswirksamkeit nachweisen zu lassen. Das sichert aber auf Dauer einen ausreichenden

Kontrollnachweis. Zur vollständigen Hygiene zählt auch die Desinfektion der Arbeitsflächen, Prüfköpfe und Fußböden aber auch die von Händen und Haut mit entsprechend zertifizierten Mitteln. Dazu sollte ein Reinigungs-, Desinfektions- und Pflegeplan für die jeweilige Arbeitsstätte existieren und exakt umgesetzt werden

Wer darf im Atemschutz desinfizieren?

Auf Grund der großen Verantwortung für richtige Desinfektion und zur Sicherheit gegen Eigengefährdung dabei sollte nur speziell ausgebildetes Fachpersonal diese Tätigkeiten verrichten. Das kann z. B. ein Atemschutzgerätewart sein, der in der Desinfektion im Atemschutz durch spezielle Ausbildung die entsprechenden Kenntnisse erlangt hat. Dieses Personal kann zu einer befähigten Person im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung ernannt werden.

Wo kann man diese Ausbildung absolvieren?

Richtig desinfizieren steht nicht in allen Ausbildungsplänen für Atemschutzgerätewarte. Eine Ausbildung ist aber sehr wichtig. Wohlwissend um die Wichtigkeit der Desinfektion in der heutigen Zeit einerseits und der Forderungen der Hersteller von Atemschutzgeräten und PSA sowie verschiedener Gremien wie die vfdb andererseits bietet die Dräger Academy, Niederlassung Leipzig, eine Ausbildung in der „Desinfektion im Atemschutz“ im erforderlichen Umfang an.

Dipl. Ing. W. Gabler

Ltr. Redaktion

Desinfektionsnachweis mittels Abklatschproben

Schnelltest

Reinigungs-, Desinfektions- und Pflegeplan

Gesamtübersicht Reinigungs- und Desinfektionsmittel Ecolab

Die Auswahl von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln im Atemschutz ist von den Atemschutzgeräteherstellern auf Produkte der Ecolab Deutschland GmbH orientiert

Leitfaden für die Hygiene bei öffentlichen Veranstaltungen Desinfektion im Atemschutz nach vfdb 0804

Desinfektion im Atemschutz nach Richtlinie vfdb 0840

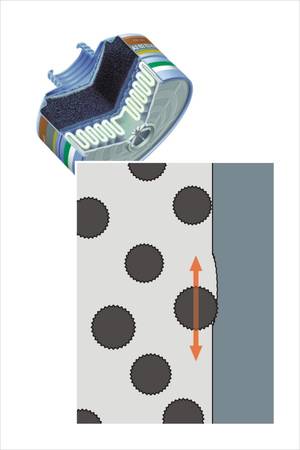

Abrieb

Definition

In Atemschutzgeräten entsteht Abrieb während der mechanischen Belastung des eingebrachten Schüttgutes, z. B. Aktivkohle (Gasfilter) und Atemkalk (Regenerationsgeräte), infolge von Transport oder Mitführen oder Benutzung der Atemschutzgeräte, an der Oberfläche benachbarter Strukturen des Schüttgutes (Abriebfestigkeit).

Ähnliches Verhalten zeigen auch Selbstretter im Bergbau.

Bildquelle: Dräger AG

Erläuterung

Abrieb (Abrasion) ist Materialverlust oder – abtrag (Verschleiß) und lässt sich durch gravimetrische Methoden bestimmen. Dafür benutzt man quantitative chemische Analyseverfahren, bei denen die Messung der Stoffmengen mit der Bestimmung der Massen mittels Wägen erfolgt. Man unterscheidet Fällungsanalyse, Elektrogravimetrie und Thermogravimetrie.

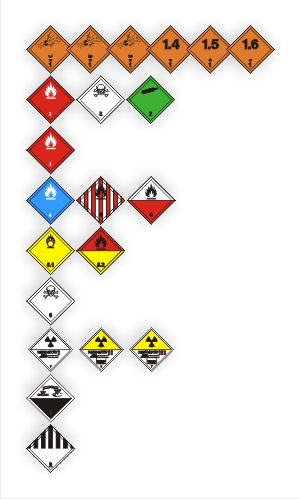

ABC-Stoffe

Definition

gefährliche Stoffe mit radioaktiven (A), biologischen (B) oder chemischen (C) Gefahrenpotential für Mensch, Tier, Umwelt und Sachwerte.

Erläuterung

ABC-Stoffe werden in der EU – harmonisiert, nach ihrem Gefährdungspotential- eingestuft.

Schutz vor Ebola

Ebola Aktuell (24.08.2014)

Der Ebola-Ausbruch in Westafrika, der Ende Dezember 2013 in Guinea begonnen hat, verbreitete sich bis heute auch nach Kongo, Guinea, Liberia, Sierra Leone, Senegal und Nigeria. Dabei handelt es sich um den bisher größten aller bekannten Ebola-Ausbrüche. Bei ihm sind erstmals Fälle in größeren afrikanischen Städten und in Städten mit Flughäfen aufgetreten. Es wurden bis zum 25.08.2014 offiziell mehr als 2470 Erkrankte und Verdachtsfälle registriert, mehr als 1430 (Stand: 24.08.2014) von ihnen verstarben. Die Schwarzzahlen lassen sogar noch höhere Zahlen vermuten, da vor allem die Bevölkerung in ländlichen Regionen Verstorbene aus trationell-religiösen Gründen verschwiegen. Selbst in Europa und den USA werden derzeit Erkrankte behandelt. Frau Chan, die Vorsitzende der Weltgesundheitsorganisation (WHO) spricht davon, dass die Epidemie noch etliche Monate Menschen töten wird, ehe sie eingedämmt werden kann. Es ist möglich, dass Reisende die Krankheit nach Europa, also auch nach Deutschland, mitbringen.

Was bedroht uns da eigentlich? Besteht wegen diesem Ebola-Ausbruch eine Gefährdung der deutschen Bevölkerung und im Speziellen auch eine Gefährdung für Einsatz- und Rettungskräfte sowie Personen, die erforderlichenfalls Infektionsgut handhaben, z. B. Atemschutzgeräteträger, CSA-Träger, CSA-Gerätewarte und Atemschutzgerätewarte? Bedroht uns am Ende gar eine weltweite Verbreitung des Virus, eine Pandemie?

Die Krankheit Ebola

Ebola ist eine meist tödlich verlaufende Krankheit mit einer letalen Rate von über 90 %. Ihr Verursacher ist ein etwa 0,014 mm langer und 80 nm dicker Virus. Er kann sich in den meisten menschlichen Zellen vermehren. Heute kennt man fünf Arten, drei davon wirken besonders gefährlich. Entsprechend einer Meldung der “Welt“ vom 22.08.2014 trat er 1976 erstmalig in Erscheinung. Der Name des Virus erinnert an den Fluss Ebola im Kongo / Afrika, an welchem die Krankheit zum ersten Mal auftrat Der aktuelle Ausbruch ist der bisher stärkste. Innerhalb kurzer Zeit breitete er sich im westafrikanischen Bereich aus..Das Ebolavirus ist ein behülltes Virus, das virales hämorrhagisches Fieber hervorruft.

Die Symptome der verschiedenen hämorrhagischen Fieber sind äußerst vielfältig und oft nicht charakteristisch für die jeweilige Infektion. Anhand der Symptome lässt sich daher in der Regel nicht klären, um welche Art des hämorrhagischen Fiebers es sich handelt.

Übertragung

Das Virus wird auf den Menschen meist durch Kontakt mit infizierten Tieren übertragen – insbesondere durch Primaten, Nage- und Fledertiere. Als Erstinfizierer beim aktuellen Ausbruch werden z. B. Flughunde als Infektionsquelle angegeben. Die Übertragung zwischen den Menschen geschieht durch Blut, Speichel und andere Körperflüssigkeiten mittels direktem Kontakt untergeordnet auch durch sexuelle Kontakte. Das Robert-Koch-Institut (RKI) berichtet, dass „es bisher keine Hinweise auf eine Übertragung durch Atemluft“ gegeben hat“. Bekannt ist aber, dass Personen ohne Schutzkleidung besonders gefährdet sind. Schutz vor Inkorporation von Tröpfchen der Körperflüssigkeiten Erkrankter ist überlebenswichtig.

Krankheitsverlauf

Eine Infizierung ist noch bei niedriger Raumtemperatur möglich.Ist das Virus übertragen, vergehen zwei bis zu zwanzig Tage, während der es sich durch den Blutkreislauf im menschlichen Körper ausbreitet. Das aggressive Virus kann sich in fast allen Körperzellen vermehren. Innerhalb dieser Inkubationszeit ist von der Krankheit praktisch nichts zu bemerken. Die ersten Symptome sind grippeähnlich als hohes Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, tränende Augen, trockener Husten, trockene Kehle, angeschwollene Nasenschleimhaut, Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen.

Im weiteren Krankheitsverlauf kommt es zu verstärkter Blutungsneigung. Die Betroffenen können äußerlich und innerlich verbluten. Außerdem gehören zum Krankheitsbild noch Störungen der Leber- und Nierenfunktion und zu starker Juckreiz. Typisch sind blaue Flecke auf dem ganzen Körper infolge von Bluteinlagerungen, blutiger Stuhl und blutiger Urin. Nicht selten treten lebensbedrohliche Schockzustände auf, Krämpfe und Lähmungen. In vielen Fällen spuckt der Erkrankte Blut. Blutungen in der Milz, im Magen und im Darm sowie in der Lunge Kennzeichnen das letzte Stadium der Krankheit.

Behandlung von Ebola

Die Wissenschaft arbeitet seit vielen Jahren mit hohem Aufwand daran, einen Impfstoff zu entwickeln. Jetzt scheint ein Impfstoff gefunden zu sein. Zumindest sind durch ein noch nicht zugelassenes Präparat „ZMapp“ 4 Menschen wieder gesundet. Damit war leider auch der Impfstoff erschöpft. Eine neue Produktion dauert Wochen. Derzeitig bleibt nur die Isolierung der betroffenen Gebiete und die Separierung der darin der Erkrankten sowie das sofortige Beerdigen der Toten. Isolierung als Mittel der Wahl – das Auswärtige Amt Deutschlands und die Weltgesundheitsorganisation WHO erteilten mehrere Reisewarnungen in das betroffene Gebiet.

Wegen der großen Ansteckungsgefahr sind für Ärzte, Betreuer, Retter und Pflegekräfte besondere Schutzmaßnahmen zwingend erforderlich. Dazu zählen Anwendung von Körperschutz und Desinfektion sowie exakte Hygiene.

Schutz vor Ebola

Der Leiter des Robert-Koch-Institutes führte vor wenigen Tagen in der aktuellen RKI-Informationen zu Ebola in Westafrika und zur WHO-Einstufung als gesundheitliche Notlage mit internationaler Tragweite aus, dass die Gefahr einer Weiterverbreitung in Deutschland eher nicht besteht, „weil es in Deutschland und Europa alle Voraussetzungen zur sicheren Versorgung Betroffener gibt.“ Der Schutz vor einer Ebola-Infektion wird über 2 Wege gesehen.

Schutz im Ebola-Einsatz durch Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Für einen Ebola-Einsatz bietet zeitlich begrenzten Schutz für Einsatzkräfte der Körperschutz Form 2 nach Feuerwehrdienstvorschrift FwDV 500 „Einheiten im ABC-Einsatz“, also umluftunabhängiger Atemschutz einschließlich Vollmaske und Infektionsschutzanzug. Zur sicheren Seite hin davon abweichend lässt sich der Körperschutz Form 3 nach FwDV 500 anwenden, also umluftunabhängiger Atemschutz und Chemikalienschutzanzug Typ 1a ET. Denkbar ist auch eine Variante ähnlich Körperschutzform 2, aber mit umluftabhängigem Atemschutz einschließlich Vollmaske, wenn ein Filter mit P3-Ausstattung getragen wird.

Die zeitliche Begrenztheit des Einsatzes ergibt sich aus der physischen und psychischen Belastbarkeit der Einsatzkräfte, bei Verwendung von umluftunabhängigem Atemschutz aus dem verbleibenden Atemluftvorrat und der Zeit für eine abschließende Desinfektion.

Bei Desinfektionsmaßnahmen in Atemschutz- und CSA-Werkstätten muss sich der jeweilige Gerätewart bis zum Abschluss der Desinfektion mit ausreichender PSA schützen. Mindestens Einweg-Schutzhandschuhe, Partikelfilter P3 und Schutzbrille gehören dazu.

Schutz im Ebola-Einsatz durch Hygiene und Desinfektion

Die PSA muss nach Benutzung desinfiziert werden. Begonnen wird diese Einsatznachbehandlung bei Ebola bereits mit der Desinfektion am Einsatzort. Dafür nutzbare Desinfektionsmittel müssen zugelassen sein. Für die Zulassung gilt seit dem 2004 die Veröffentlichung des Robert Koch Institut (RKI), in der die Deklaration der Viruswirksamkeit von Desinfektionsmittel geregelt wird (Bundesgesundheitsblatt.-Gesundheitsforschung- Gesundheitsschutz 2004: 47, 62-66). Zusätzlich gibt es seit 2008 die Leitlinie der DVV und des RKI zur Prüfung von chemischen Desinfektionsmitteln auf Wirksamkeit gegen Viren in der Humanmedizin in der Fassung vom 1. August 2008. Danach muss ein Desinfektionsmittel gegen behüllte Viren mindestens die Deklaration „begrenzt viruzid“ tragen und dafür gegen die beiden Surrogat-Viren Vakziniavirus und BVDV (Bovines Virus Diarrhoe Virus) geprüft worden sein.

Nach der Desinfektion am Einsatzort entscheidet der Einsatzleiter über den Verbleib der PSA und Ausrüstung. Denkbar ist z. B. die Entsorgung durch Spezialdienste

Schutz vor Ebola-Infektion durch Hygiene und Desinfektion in der Atemschutz- und CSA-Werkstatt

Bedarf an Desinfektion in der Atemschutz- und CSA-Werkstatt entsteht, wenn infizierte Atemschutzgeräteträger diese Atemschutzausrüstung und CSA benutzt haben. Bei Ebola mit ihrer bis zu 2 bis 21 Tagen Inkubationszeit ist das zumindest noch einige Tage nach der Infektion möglich.

Entsprechend Richtlinie vfdb 0804 „Wartung von Atemschutzgeräten für die Feuer- wehren” und der jeweiligen Bedienungsanleitung der Atemschutzgeräte und Anzüge, sind Atemschutzgeräte und Atemanschlüsse nach der Benutzung zu desinfizieren. Dafür sind die vom Hersteller der PSA empfohlenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel bevorzugt anzuwenden. Nur die garantieren eine ausreichende Reinigung und Desinfektion. Sie sind mit Gutachten nachgewiesen wirksam gegenüber dem Ebolavirus. Diese postive Eigenschaft stellt der Hersteller auch in den Begleitunterlagen dar durch den Hinweis auf ihre begrenzte Viruzidie. Zu diesen Mitteln zählen

o die Feinreiniger „Sekusept Cleaner“ und „Safeta Wash“ sowie

o die Desinfektionsmittel „Incidur“ und „Sekumatic FDR“.

Bewährt haben sich als Desinfektionsmittel zur Flächendesinfektion aber auch „Incidin Rapid“ und „Incidin Pro“, z. B. bei der ebenfalls wichtigen Desinfektion der Arbeits- und Fußbodenflächen im Schwarzbereich von Atemschutz- und CSA-Werkstätten.

Die Desinfektoren und die in der Desinfektion im Atemschutz ausgebildeten Atemschutz- und CSA-Gerätewarte müssen beim Reinigen und Desinfizieren die vom Hersteller der jeweiligen Mittel vorgegebenen Parameter Temperatur, Zeit und Konzentration strikt einhalten. Nur so lässt sich der gewünschte Reinigungs- und Desinfektionserfolg erreichen. Danach sind die PSA gründlich zu spülen und zu trocknen.

Zur vollständigen Hygiene zählt auch die Desinfektion von Händen und Haut mit entsprechend zertifizierten Mitteln wie „Skinema complete“.

Weitere Informationen unter www.ecolabhealthcare.de

Quellennachweis

- im Text genannte Literaturquellen

- Gabler, Desinfektion im Atemschutz, Weka Media, Kissing, 2007

- Gabler, Gerätewart im Chemikalienschutz, Weka Media, Kissing, 2008

- ecolab healthcare: Information zur Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln gegen das Ebolavirus, 13.08.2014

- MurphyKiley, Fisher-Hoch: Filoviridae: Marburg and Ebola viruses, Virology. Raven Press, New York 1990

- Global Alert and Response (GAR) / Ebola haemorrhagic fever, www.WHO.int, Dezember 2010

- European Centre for Disease Prevention and Control: Factsheet for health professionals. www.ecdc.europa.eu, 21. 08 2012

- Vorlage:Internetquelle/Wartung/Datum nicht im ISO-FormatEbola virus disease – WHO Fact Sheet No. 103, www.WHO.int, April 2014.

- Erler: Why Is This Ebola Outbreak Spreading?, , 27. März 2014

- RKI: Ebolavirus-Infektionen, www.rki.de, 11.08.2014

- Ebola virus disease update – west Africa. WHO – Disease Outbreak News (DONs), 13.08 2014, www.who.int

- WHO: Ebola haemorrhagic fever in Zaire, 1976, Bulletin of the World Health Organization. Band 56, Nummer 2

- Section d’hygiène du Secrétariat de la Société des Nations: Viral haemorrhagic fever in imported monkeys, Weekly epidemiological record Band 67, Nummer 19, Mai 1992,

- Rollin, Williams, Bressler et al.: Ebola (Subtype Reston) Virus among Quarantined Nonhuman Primates Recently Imported from the Philippines to the United States, The Journal of Infectious Diseases. Bd. 179

- Focus: Seuche wütet in Uganda: Mindestens 19 Menschen sterben am Ebola-Virus, www.focus.de, 03.08.2012

- WHO: Outbreak of Ebola in Guinea, Liberia, and Sierra Leone – Ebola. www.who.int, 16.06.2014

- WHO: Ebola virus disease, West Africa – update. WHO – Disease Outbreak News (DONs), www.who.int, 19.08.2014

- WHO – Regional Office for Africa: Ebola Haemorrhagic Fever in Guinea. www.africawho.int 23.03. 2014

- Spiegel online: Nach Rückkehr aus Westafrika: Ebola-Verdacht bei Mann in Kanada. www.spiegel.de, 25.03.2014

- Section d’hygiène du Secrétariat de la Société des Nations: Ebola: „Die Betroffenen zu isolieren, hat oberste Priorität“. Section d’hygiène du Secrétariat de la Société des Nations, www.aerzte-ohne-Grenzen.de 24. März 2014

- t-online:Tödliches Virus. Ebola-Epidemie in Westafrika ist außer Kontrolle. www t-online.de, 02.07.2014