Definition

Gefährdungen lassen sich in Gruppen zusammenfassen. Dazu steht die nachfolgende Systematik von Gefährdungs- und Belastungsfaktoren zur Verfügung.

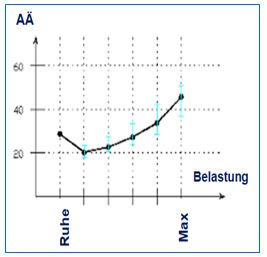

Bildquelle: Dräger AG

Erläuterung

- 1. Mechanische Gefährdung

- 2. Elektrische Gefährdung

- 3. Gefahrstoffe

- 4. Biologische Arbeitsstoffe

- 5. Brand- und Explosionsgefährdungen

- 6. thermische Gefährdungen

- 7. Gefährdung durch spezielle physikalische Einwirkungen

- 8. Gefährdung durch Arbeitsumgebungsbedingungen

- 9. Physikalische Belastung/Arbeitsschwere

- 10. Psychische Belastung

- 11. Sonstige Gefährdung