Frage

Liebes Atemschutzlexikon-Team,

ich wende mich heute mit einer eher ungewöhnlichen Frage an euch, die uns aktuell in der Feuerwehr beschäftig. Ist das Tragen von Wimpernextensions, also künstlich verlängerten Wimpern, unter einer Vollmaske bzw. im Atemschutzeinsatz möglich?

Antwort

Liebe/r Fragensteller/in,

vielen Dank für diese Frage.

tatsächlich gestaltet sich die Beantwortung etwas schwieriger, da es diesbezüglich weder klare Vorschriften, noch eine Stellungnahme einer FUK gibt.

Beim Tragen von Wimpernextensions sind aus unserer Sicht mehrere Aspekte zu berücksichtigen, die bei der Beantwortung der Frage berücksichtigt werden sollten.

Zu aller erst sollte die tragende Person beim nutzen der Vollmaske nicht beeinträchtigt werden. Sollte es bei einem der nachfolgenden Punkte zu einer Beeinträchtigung kommen, so ist das Tragen der künstlichen Wimpern auszuschließen:

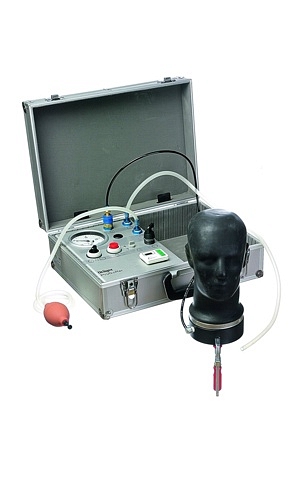

- Sitz der Vollmaske

- Sicht der zu tragenden Person

- Tragekomfort der Vollmaske, z.B durch Anschlagen der Wimpern an die Sichtscheibe

Des Weiteren sollte unter Betracht gezogen werden, dass Wimpernextensions meist geklebt sind & keine Garantie besteht, dass diese sich lösen. Sollte dies im Einsatzfall passieren, so kann es bei ungünstigem Fall innerhalb der Maske zu einer Beeinträchtigung der tragenden Person, bis hin zum Versagen einzelner Funktionen der Vollmaske, kommen.

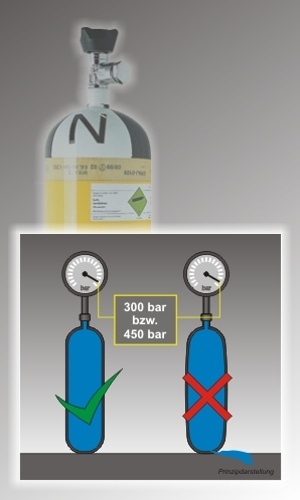

Diverse Versuche zeigen, dass schon ein einzelnes, kleines Haar im Bereich des Ausatemventils dafür sorgt, dass keine Dichtigkeit mehr erreicht wird. Ähnlich könnte es sich verhalten, wenn eine abfallende Wimpernverlängerung sich im Einsatzfall entfernt & ungünstig in der Maske fällt.

Fazit

Es gibt keine rechtliche Einordnung zum Tragen der Wimpernextensions – die Entscheidung liegt also in der Hand des einzelnen Trägers. Wir empfehlen hierfür eine enge Absprache mit der tragenden Person & der jeweiligen Unfallkasse. Im Idealfall ist eine eigene Gefährdungsbeurteilung zu erstellen, die das Tragen innerhalb der Organisation einheitlich regelt.

Wir haben eine Anfrage an die FUK gestellt, sich zu diesem Thema zu äußern, sobald uns diese Antwort vorliegt wird sie veröffentlicht.