Der Sauerstoffvorrat kann in chemisch gebundener Form, z.B. als KO2 oder NAClO3, oder als Drucksauerstoff in Druckgasflaschen mitgeführt werden, z. B. bei Kreislaufgeräten.

Der Mensch benötigt entsprechend der folgenden Tabelle 1 in Ruhe weniger Sauerstoff als in Arbeit.

| Arbeit | Sauerstoff-Verbrauch [Liter/min] | Atemluftverbrauch [Liter/min] |

| Ruhe | 0,4 | 10 |

| leichte Arbeit (z. B. Gehen unter Pressluftatmer) | 0,4 bis 1,2 | 10 bis 30 |

| mittlere Arbeit (z. B. Brandbekämpfung unter Pressluftatmer) | 1,2 bis 2,0 | 30 bis 50 |

| schwere Arbeit (z. B. Rettung unter Chemikalienschutzanzug) | über 2,0 , auch bis 3,6 | über 50, auch bis 80 möglich |

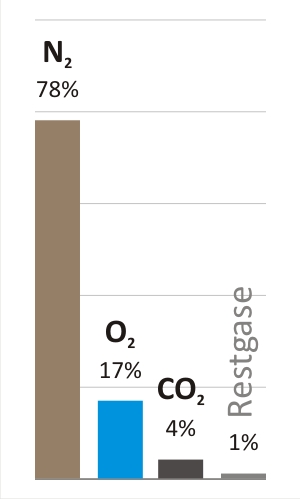

Sinkt der Sauerstoffgehalt der Atemluft, entsteht durch Sauerstoffmangel Gesundheits- oder sogar Lebensgefahr. (Tabelle 2).

| Sauerstoff-gehalt der Einatemluft[Vol.-%] | Auswirkungen auf den Menschen |

| 20,95 | natürlicher Sauerstoffgehalt der Atemluft, keine Beeinträchtigung der Atmung |

| 21 bis 17 | keine Beeinträchtigung der Atmung |

| 17 | Sauerstoffgehalt der Ausatemluft, keine Beeinträchtigung der Atmung |

| 17 bis 12 | Gefährdung der Gesundheit, z. B. Atmung gesteigert, Urteilskraft und Orientierungsvermögen verringert, Muskelkoordination gestört, rasche Ermüdung |

| 12 | akute Gesundheitsgefahr, z. B. periodisches An- und Abschwellen der Atmung, Schmerzempfindung eingeschränkt, Trübung des Bewusstseins, Übelkeit, Erbrechen, Herzschädigung |

| 12 bis 7 | Lebensgefahr, z. B. durch Schnappatmung, Muskelerschlaffung, Störungen der Sinneswahrnehmungen, Zusammenbrechen, Ohnmacht |

| 7 | Atemstillstand, nach etwa 3 Minuten irreversibles Absterben der Hinzellen, nach etwa 5 bis 7 Minuten Herzstillstand |

Zur Beatmung kann kurzzeitig einhundertprozentiger Sauerstoff eingeatmet werden, sofern der Druck nicht 0,1 MPa übersteigt.

Sauerstoff verbindet sich mit allen Elementen direkt oder indirekt (Ausnahme: Edelgase) und kann diese z. B. in ihre Oxide überführen. Sauerstoff ist besonders mit Ölen und Fetten sehr reaktionsfreudig. Dabei kann Explosionsgefahr entstehen.

In reiner Sauerstoffatmosphäre verbrennen Metalle . Eine weitere Form des Sauerstoffs ist der Ozon.