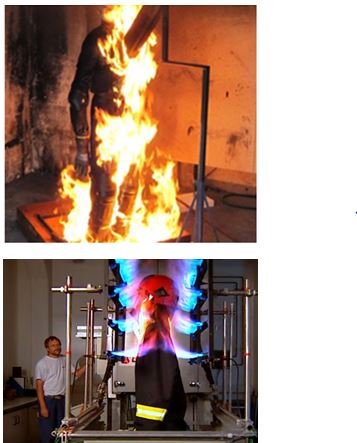

Definition

Kriterium für die mechanische Beständigkeit von Chemikalienschutzanzügen.

Einteilung in Klassen, Klasse 6 ist höchste und beste Klasse, Angaben in kPa.

Bildquelle: W. Gabler

Erläuterung

Die Berstfestigkeit wird definiert in:

- DIN EN 943 Schutzkleidung gegen flüssige und gasförmige

Chemikalien, einschließlich Flüssigkeitsaerosole und feste

Partikel Leistungsanforderungen für belüftete und unbelüftete

„gasdichte“ (Typ 1) und „nicht-gasdichte“ (Typ 2) Chemikalien-

schutzanzüge;

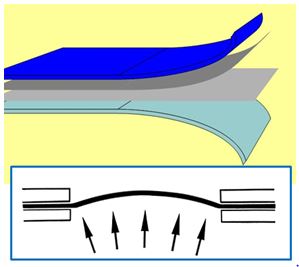

ISO 2960 Textilien – Bestimmung der Berstfestigkeit und voller Ausdehnung – Membran-Verfahren.