Definition

ist zum Atmen geeignetes Gas ohne nachteilige Wirkung auf die Gesundheit.

ist zum Atmen geeignetes Gas ohne nachteilige Wirkung auf die Gesundheit.

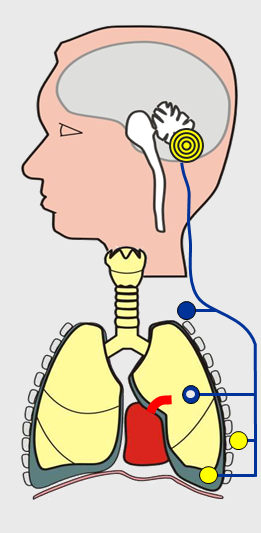

Eine vom Atemschutzgeräteträger betriebene Atmung, bei der seine Atemluft gerätebedingt in einem geschlossenen Kreislauf zirkuliert, z. B. bei Nutzung eines Regenerationsgerätes zwischen seinen Atemorganen, dem Atemanschluss und dem Gerät.

Bildquelle: Dräger AG

Erläuterung

Der Atemschutzgeräteträger eines Regenerationsgerätes atmet in seinen Atemanschluss aus. Von hier strömt seine Ausatemluft direkt in das Gerät. Dort wird das Kohlendioxid (CO2) aus seiner Ausatemluft in einem Absorber gebunden. Danach wird seine Ausatemluft mit Sauerstoff (O2) angereichert und wieder zur Einatmung gebracht.

Die O2-Anreicherung lässt sich je nach Regenerationsgerät bedarfsgerecht entsprechend Atemintensität regeln.

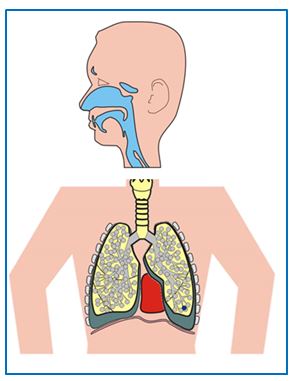

Teil der äußeren Atmung, bei der die Ausatemgase aus den Atmungssystemen gepresst werden.

Zur Ausatmung verkleinert sich der Brustraum durch das Erschlaffen der Brustmuskeln, wobei sich die Rippen senken und das Zwerchfell angehoben wird. Zusätzlich wirkt der äußere Luftdruck auf den vom Einatmen her unter Überdruck stehenden Brustkorb. Die Lunge wird zusammengedrückt, wodurch in ihrem Innern ein Überdruck entsteht. Dieser presst die Atemluft über die Atemwege nach außen.

Gegensatz: Einatmung.

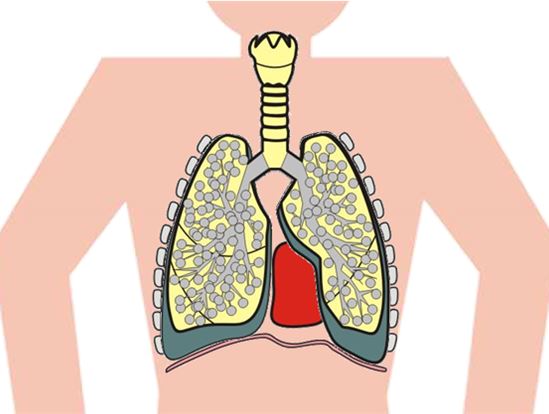

Teile des Atmungssystems, bestehen aus Kehlkopf, Luftröhre und Verzweigung des Bronchialbaumes, bestehend aus linke und rechte Stammbronchien, Lunge mit Bronchien, Bronchiolen und Lungenbläschen.

Der Kehlkopf bildet den Übergang vom Rachen zur Luftröhre. Er verschließt beim Schlucken den Atemweg mit dem knorpeligen Kehlkopfdeckel und verhindert so das Eindringen von Fremdkörpern in die Luftröhre. In ihm enthaltene Stimmlippen schwingen im Strom der Atemluft töne- und stimmenerzeugend.

Die Luftröhre (Trachea) besteht aus quer- und längselastisch angeordneten, hufeisenförmigen Knorpelspangen. So bildet sie ein saugschlauchähnliches Rohr zur Luftzuführung und dient der Atemluftzuführung vom Kehlkopf zu den Bronchien. Dabei wird die Luft durch die mit Flimmerhärchen besetzten Schleimhäute gereinigt und angefeuchtet.

Einen vergleichbaren Bau wie die Luftröhre besitzen die linke und rechte Stammbronchie. Sie führen die Atemluft von der Luftröhre zu den Bronchien. Dabei reinigen auch sie die Luft durch die Flimmerhärchen und befeuchten sie mit Hilfe der Schleimhaut. Bronchiolen sind dünne, Atemluft luftführende Röhrchen, die in den Lungenbläschen (Alveolen) münden. Die Lungenbläschen dienen bei der Atmung dem Gausaustausch zwischen Blut und Alveolarluft.

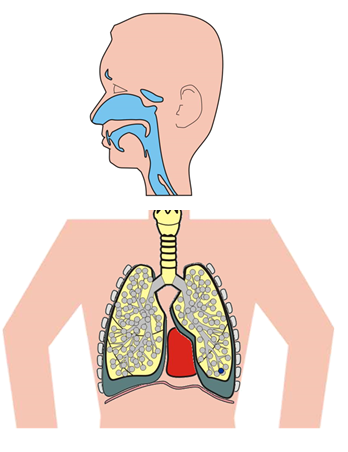

Teile des Atmungssystems, das aus Nase und Rachen (Mund und Rachenraum) besteht.

Die Nase bestehen aus Nasenhöhle mit Nasennebenhöhle, die mit einer gefäßreichen, gut durchbluteten und feuchten Schleimhaut ausgekleidet sind. Die Schleimhaut ist zusätzlich mit kleinen Flimmerhärchen besetzt. Durch die Nase wird die Atemluft aufgenommen, grob gereinigt, angewärmt und angefeuchtet. Die Nasenschleimhaut enthält die Sinneszellen des Geruchsorgans. Sie dienen der Kontrolle auf sinneswirksame Beimengungen der Atemluft. Im Rachen münden Mund- und Nasenhöhle. Hier kreuzen sich Atem- und Speiseweg.

Tätigkeit der Lunge mit dem Ziel, dem Organismus den lebenswichtigen Sauerstoff 02 zuzuführen (Einatmung) und das beim Stoffwechsel entstehende Kohlendioxid C02 und Wasser H20 zu entsorgen (Ausatmung). Die Steuerung der Atmung erfolgt über den C02-Anteil im Blut. Die Atmung läuft in zwei Schritten ab, in der inneren und der äußeren Atmung.

Ein erwachsener und gesunder Mensch atmet täglich etwa 24.000-mal und bewegt dabei rund 13 m3 Luft.

Die Atmung unterscheidet man in

Einatmung und Ausatmung durch die Atmungsorgane und Vorgang in der Lunge, bei dem das Blut durch die Wand der Lungenbläschen (Alveolen, Atemwege) Sauerstoff 02 aufnimmt und die Endprodukte des Stoffwechsel C02 und H20 abgibt (sog. Gasaustausch);

Transport von 02 nach der Einatmung zum Kapillargebiet, wo der Sauerstoff 02 vom Blut an die Zellen abgegeben wird. In den Zellen des Körpers werden ebenfalls mit dem Blut angeschwemmte Substanzen, z. B. Traubenzucker, mit Hilfe von 02 oxidiert. Dabei entstehen als Endprodukte unter anderem Energie, C02 und H20 (C6H1206 + 6 02 —> 6 H20 + 6 C02 + Energie).

Die Endprodukte C02 und H20 werden ins Blut aufgenommen, zur Lunge transportiert und durch die äußere Atmung ausgeatmet.

Das hohe Atemminutenvolumen kann wegen der fehlenden Stoffwechselsteigerung zum Sinken des Kohlendioxidgehaltes (C02) des Blutes und zu vorübergehendem Atemstillstand führen. Sobald der Partialdruck des Kohlendioxid (pC02) im Blut wieder einen bestimmten Schwellenwert erreicht hat, wird vom Atemzentrum die nächste Einatmung veranlasst.

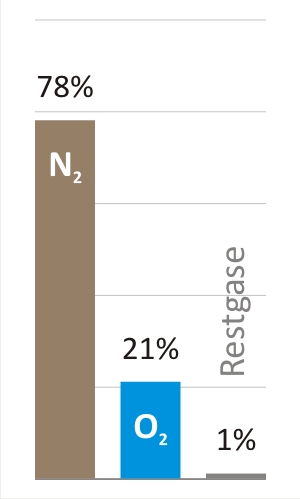

Quotient aus dem Volumen des Kohlenstoffdioxids in der Ausatemluft (CO2– Austrag) und des Sauerstoffverbrauches (O2–Verbrauch) während der menschlichen Atmung. Er dient bei der Entwicklung von Atemschutzgeräten deren Dimensionierung.

Bildquelle: Dräger AG

Der respiratorische Quotient wird in Abhängigkeit von Alter, Kondition und Gesamtbelastung eines Probanden gebildet.

Der Sauerstoffverbrauch ergibt sich aus der Differenz zwischen Sauerstoffgehalt in der Einatemluft und Sauerstoffgehalt in der Ausatemluft.

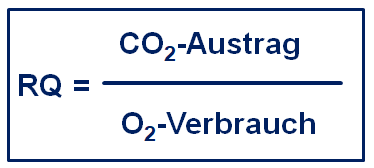

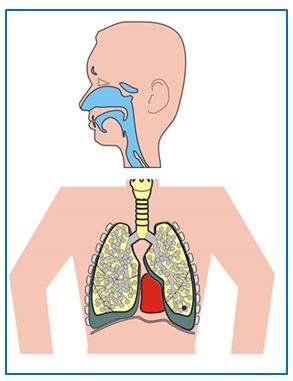

Teil der äußeren Atmung, bei dem die Atemluft in Folge von Lungentätigkeit durch die oberen Atmungsorgane bis in die Lungenbläschen (Alveolen) gesaugt wird.

Zur Einatmung vergrößert sich der Brustraum durch das Zusammenziehen der Rippenmuskeln, wodurch sich die Rippen heben und sich das Zwerchfell absenkt. Die durch den Unterdruck im Pleuralspalt (Atmungsorgane, untere) am Brustkorb haftende Lunge folgt dieser Bewegung und vergrößert ebenfalls ihr Volumen. So entsteht in der Lunge ein Unterdruck, den die einströmende Atemluft ausgleicht.

Ein- und Ausatmung steuert das Atemzentrum; Gegensatz Ausatmung.

Bildquelle: Dräger AG

Strömungswiderstand, der beim Einatmen überwunden werden muss. Er ergibt sich aus der Viskosität des eingeatmeten Gases und der Geometrie der Atemwege, für Atemschutzgeräteträger unter Atemschutz vor allem aber aus dem Strömungswiderstand des Atemschutzgerätes einschließlich des Atemanschlusses. Bei hohen Einatemwiderständen können die Prüfwerte im Unterdruckbereich liegen.

Bildquelle: Dräger AG

Der Einatemwiderstand von Atemschutzgeräten entsteht durch deren konstruktive Gestaltung und darf bei einer durch Normen festgelegten Veratmung nur begrenzte und in den Normen festgelegte Werte erreichen. Bei einer Veratmung wird der Ein- und Ausatemwiderstand gemeinsam als Atemwiderstand gemessen.

Luft, die der Atemschutzgeräteträger (ASGT) einatmet. Bei Einsätzen im Gefahrenbereich atmet der ASGT Einatemluft aus Atemschutzgeräten.

Die Zusammensetzung der Einatemluft muss den Forderungen der DIN EN 12 021 (Luftzusammensetzung) entsprechen. Sie wird entsprechend der Herstellervorgaben, z. B. in der Bedienungsanleitung, regelmäßig mit Messgeräten von einem Sachkundigen kontrolliert, z.B. von einem Atemschutzgerätewart.

Weitere Hinweise unter Atemgas.

Bildquelle: Dräger AG

ist eine Funktion der Bedingungen beim Atmen, wie Druck, Einatemtemperatur und relative Luftfeuchte, bei der Benutzung von Atemschutzgeräten.

Bildquelle: Dräger AG

Die Einatemfeuchte lässt sich verändern durch die Schaffung besonderer mikroklimatische Bedingungen. So kann man die Einatemfeuchte z. B. durch das Trocknen der Einatemluft in Regenerationsgeräten oder das Einhalten der Wasserkonzentration in der Druckluft für Atemschutzgeräte innerhalb atemphysiologisch erforderlichen Grenzwerten halten.

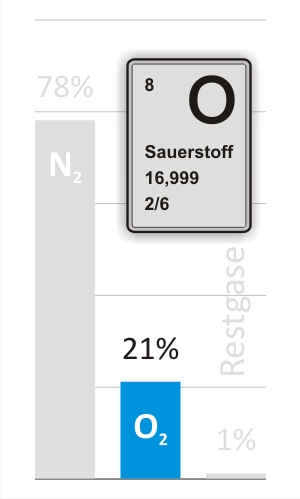

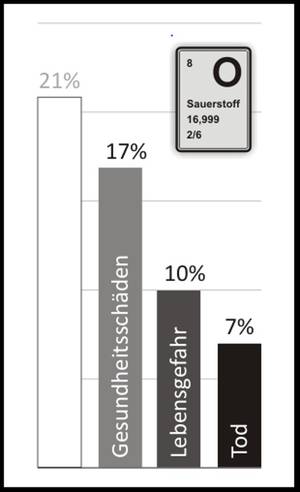

Einatmung eines Gasgemisches mit weniger als 21 Vol.-% Sauerstoff (O2) bzw. mit erniedrigtem O2-Partialdruck.

die Menge an Sauerstoff in Liter Sauerstoff/ min, die der Körper zur Durchführung einer bestimmten Aktivität benötigt.

Der Sauerstoffbedarf hängt vor allem von der Intensität der Belastung ab (Atemarbeit), aber auch von der Zusammensetzung der durch den Stoffwechsel im Körper umgesetzten Substanzen.

| Belastung des Atemschutzgeräteträgers | Sauerstoffbedarf [l/min] |

| in Ruhe | bis 0,4 |

| leichter Arbeit (bis 50 Watt) | bis 1,0 |

| mittlerer Arbeit (bis 100 Watt) | bis 1,8 |

| schwerer Arbeit (bis 150 Watt) | bis 2,4 |

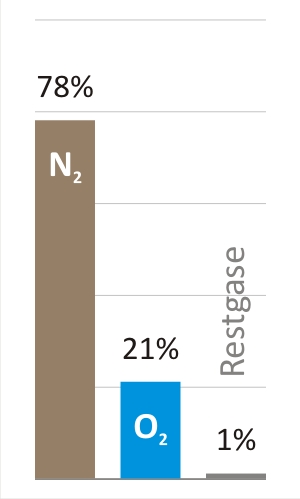

farbloses, geruchloses, wasserlösliches, verdichtbares Gas. Es ist schwerer als Luft, brennt nicht, fördert aber die Verbrennung. In reinem Sauerstoff kann sogar Eisen (Fe) brennen. Bei starker Abkühlung kondensiert Sauerstoff zu einer hellblauen Flüssigkeit, die in Wasser sofort in die Gasphase zurückkehrt.

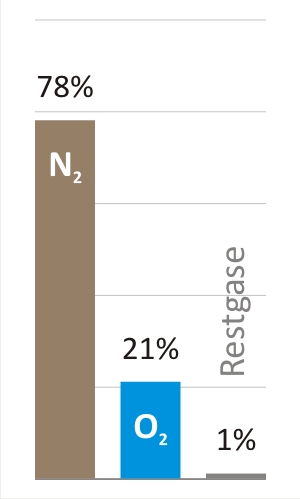

Sauerstoff ist mit 20,95 % Bestandteil der Atemluft.

Bei Kontakt mit flüssigem oder ausströmendem Sauerstoff treten bei Mensch und Tier starke Erfrierungen auf, die zunächst zu weißen Hautstellen, danach zu Blasenbildungen führen.

O2 ist Voraussetzung für alle Abläufe von Energie liefernden Reaktionen in biologischen Systemen, insbesondere für die Atmung.

Anteil von Wasser in der Ausatemluft

Bildquelle: Dräger AG

Die Ausatemfeuchte entstammt dem Wasserhaushalt des Körpers. Sie beträgt etwa 95 bis 100 % der relativen Luftfeuchte, bezogen auf eine Ausatemtemperatur von etwa + 36,5 °C.

Das Atemzentrum steuert die Atmung. Es befindet sich im verlängerten Rückenmark und hat die Aufgabe, die Atmung des Menschen seinem tatsächlichen Bedarf anzupassen. Atemfrequenz und Atemvolumen werden so geregelt, dass das Atemminutenvolumen den Stoffwechselbedürfnissen des Organismus entspricht und ausreichend Atemluft und damit Sauerstoff zur Verfügung steht.

Bildquelle: Dräger AG

Zur Steuerung der Atmung ist das Atemzentrum über Nervenbahnen sowohl mit den zur Atmung erforderlichen Muskeln als auch mit verschiedenen Messstellen im Körper verbunden. Diese Messstellen befinden sich an der Teilungsstelle der Halsschlagader und im Bogen der großen Körperschlagader. Dort werden die Anteile des im Blut befindlichen Sauerstoffs und Kohlendioxids (Transport von Blutgasen) ständig anhand der sich ändernden pH-Werte und Partialdrücke gemessen, in Reize umgesetzt und an das Atemzentrum geleitet. Je mehr Kohlendioxid C02 sich im Blut befindet, desto geringer (saurer) ist der pH-Wert.

Veränderungen des Kohlendioxid-Anteils im Blut führen zur Veränderung der Atemfrequenz. Erhöht sich dieser Anteil durch verstärkte Belastung, atmet der Mensch schneller, führt infolgedessen dem Organismus mehr Sauerstoff zu und gibt das überschüssige Kohlendioxid nach außen ab. Sobald die Belastung zurückgeht, verringert sich der Sauerstoffbedarf. Es entsteht weniger Kohlendioxid, so dass, wenn genügend Kohlendioxid abgeatmet wurde, auch die Atemfrequenz wieder in normale Bereiche sinkt.

Ist der Strömungswiderstand, der bei der Beatmung eines Atemschutzgerätes entsteht. Er setzt sich aus Ein- und Ausatemwiderstand zusammen.

Der Atemwiderstand muss vom Atemschutzgeräteträger beim Ein- und Ausatmen unter Atemschutzgerät überwunden werden. Als Gesamtatemwiderstand ergibt er sich als Summe aus dem Atemwiderstand des Atemschutzgerätes (beim Ein- und Ausatmen) und dem Atemwiderstand in den Atmungsorganen des Atemschutzgeräteträgers (beim Ein- und Ausatmen). Der Atemwiderstand in den Atmungsorganen von Erwachsenen liegt im Bereich von 0.1 bis 0.2 kPa/(l/s).

Bildquelle: Dräger AG

Schleimhautentzündung der Atemwege mit vermehrter Absonderung wässrigen oder schleimigen Sekretes, z.B. als Bronchitis; evtl. mit Abschilferung von Epithelzellen.

Der Atemwegskatarrh tritt meist im Rahmen einer Infektion auf.

Für Atemschutzgeräteträger bedeutet die gesundheitliche Beeinträchtigung durch einen Atemwegskatarrh meist, dass kein Einsatz unter Atemschutzgeräten erfolgen kann.

Bildquelle: Dräger AG

Luftleitender Teil des Atemsystems. Man unterscheidet die oberen und die unteren Atemwege. Die oberen Atemwege leiten die Atemluft. Die unteren dienen ebenfalls der Luftleitung, aber auch dem Gasaustausch.

Bildquelle: Dräger AG

Zum oberen Atemweg gehören Nase und Rachen. Zum unteren Atemweg zählen Kehlkopf, Luftröhre, linker und rechter Luftröhrenhauptast (Stammbronchien), Bronchien, Bronchiolen und Lungenbläschen (Alveolen). Bronchien, Bronchiolen und Lungenbläschen sind in die Lunge integriert.

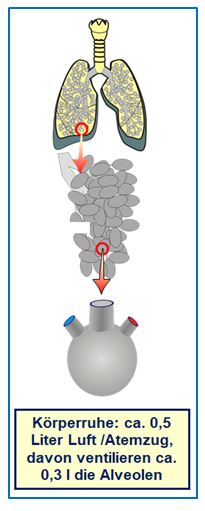

Luftmenge, die pro Atemzug eingeatmet wird. Beim Erwachsenen in Ruhe liegt es bei 400 bis 600 ml.

Bei gewollt tiefer Atmung kann der Erwachsene seine Lunge so weiten, dass er sein Atemvolumen bis auf etwa 3,5 Liter zu steigern vermag. Bei maximaler Ausatmung verbleiben etwa 1,5 Liter als Restvolumen (Residalvolumen) in Atemwegen und Lunge.

Bildquelle: Dräger AG

ist die Unterstützung der Einatmung durch eine externe Einrichtung, z. B. Gebläse; gebläseunterstützte Filtergeräte.

Bildquelle: Dräger AG

Tatsächlich verbrauchte Atemluft. Der Atemluftverbrauch (Q) lässt sich näherungsweise bestimmen und hinreichend genau berechnen.

Näherungsweise Bestimmen Atemluftverbrauch Q [l/min]:

Umfangreiche Versuche haben ergeben, dass der Atemschutzgeräteträger eines Pressluftatmers (PA) etwa verbraucht bei:

V1 • D p Q = ————-

p1 • t • V

V1 Ausgangsvolumen bzw. Atemluftvorrat in Liter

p1 Anfangsdruck, z. B. Luftdruck pB in bar

D p Druckdifferenz in bar

p2 Druck in der Druckluftflasche zu Einsatzbeginn,

z. B. Fülldruck in bar

D p = p2 – pEnde pEnde Druck in der Druckluftflasche

am Einsatzende in bar

V Kompressionsfaktor (ksi),

z. B. für Luft bei 200 bar: V = 1,0 und bei 300bar V = 1,08

In einem Regenerationsgerät mit Drucksauerstoff wird die Atemluft durch Lungenkraft ständig in einem Kreislauf bewegt. Die Ausatemluft wird in einer Regenerationspatrone vom Kohlendioxid befreit und in einen Atembeutel geleitet.

Diese gereinigte Luft wird während der Inhalation (Einatmung) wieder aus dem Atembeutel entnommen. Der bei der Atmung verbrauchte Sauerstoff wird aus dem Sauerstoffvorrat des Gerätes mit Hilfe einer konstanten Dosierung und bei Mehrverbrauch durch eine lungenautomatische Dosierung ersetzt.

Bildquelle: Dräger AG

Das vom Geräteträger ausgeatmete Atemgas strömt bei Geräten mit Kreislaufatmung aus dem Atemanschluss durch den Ausatemschlauch und das Ausatemventil in die Regerationspatrone, in der das im Ausatemgas enthaltene Kohlendioxid CO2 chemisch gebunden wird. Die bei dieser Reaktion erzeugte Wärme lässt sich mit Hilfe eines ggf. vorhandenen Kühlers abführen. Das gereinigte Atemgas strömt danach in den Atembeutel. Überschüssiges Gas strömt durch ein Überdruckventil in die Umgebung. Der vom Atemschutzgeräteträger verbrauchte Sauerstoff wird aus der Druckgasflasche ersetzt. Das regenerierte Atemgas gelangt über das Einatemventil und den Einatemschlauch in den Atemanschluss. So ist der Kreislauf geschlossen.

maximal erreichbares Atemminutenvolumen, gibt die mechanische Leistungsfähigkeit des Lungen-Thorax-Systems an. Dafür bestimmt man, wie viel Luft pro Minute geatmet werden kann. Es beträgt z. B. beim Erwachsenen 100 bis 170 Liter/min.

Bildquelle: Dräger AG

Die Ermittlung des AGW erfolgt während 10 Sekunden mit maximal schneller und tiefer Ein- und Ausatmung durch den offenen Mund. Die Ermittlung des AGW ist nicht üblich bei Lungenfunktionsuntersuchungen.

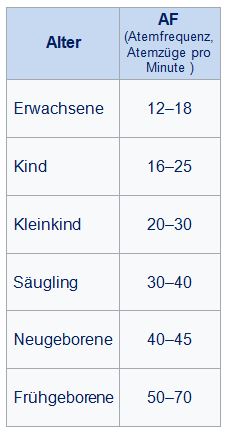

Zahl der Atemzüge in einer Minute von Menschen oder Prüfgeräten.

Die Atemfrequenz des Menschen ist vor allem abhängig von seinem Stoffwechsel, Geschlecht und Lebensalter.

Unter Belastung nimmt die Atemfrequenz zu.

Prüfgeräte mit künstlichen Lungen simulieren die menschliche Atemfrequenz zur Prüfung spezieller Funktionen von Atemschutzgeräten, z. B. zur Tätigkeit eines Lungenautomaten.

Bildquelle: Dräger AG

Bei maximaler Arbeit kann die Atemfrequenz bei Erwachsenen bis auf über 50 Atemzüge pro Minute ansteigen. Atmschutzgeräteträger atmen etwa pro Minute bei

Die Atemfrequenz von Prüfgeräten zur Simulierung einer annähernd realen Veratmung von Prüflingen ist die Hubzahl einer künstlichen Lunge innerhalb einer vorgegebenen Zeit, meist je Minute.