Mayday

Materialschädigung

Definition

Durch falsche Lagerbedingungen oder entgegen der Bedienungsanleitungen durchgeführte Behandlungen hervorgerufene Zerstörung bzw. Beeinträchtigungen an Teilen von Atemschutzgeräten und Atemanschlüssen.

Bildquelle: Fischer Gase

Erläuterung

Materialschädigungen können beispielsweise auftreten, wenn es durch zu feuchte Lagerung zu Pilzbefall (Schimmel) kommt oder Überdosierungen von Reinigungs- und Desinfektionsmittel zu Weichmacherauslösungen aus Gummi- und Kunststoffteilen führen. Ebenso kann eine Lagerung in Luftabgeschlossenheit Weichmacheraustritte befördern, wenn z.B. Vollmasken eine längere Zeit gasdicht in Kunststofftüten eingeschweißt liegen. Gummiteile erleiden vor allem durch Einwirkungen von Kohlenwasserstoffen und ultravioletter Strahlung Schädigungen.

Masken-Helm-Kombination (MHK)

Definition

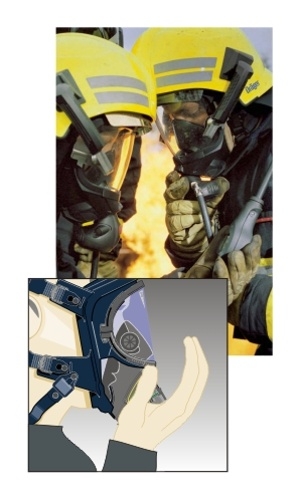

Atemanschluss in Form einer Kombination von Vollmaske und Helm.

Erläuterung

Diese Vollmasken haben keine Kopfbänderung, sondern werden mittels Adapter, einem herstellerspezifischen und beweglich an der Vollmaske befestigten Element, am Helm angebracht. Der Helm darf separat auch als Feuerwehrschutzhelm ohne Vollmaske getragen werden.

HMK gibt es als Atemanschluss mit Zweiwegatmung für Atemschutzgeräte für Normaldruck und Überdruck.

Bildquelle: Dräger AG

Maskenkörper

Definition

Teil des Atemanschlusses.

Erläuterung

Bei Vollmasken verbindet der Maskenkörper alle weiteren Hauptteile. Direkt an ihm ist der Dichtrahmen mit bis zu zwei Dichtlippen angebracht.

Bildquelle: Dräger AG

Maskenprüfung

Definition

eine Funktions- und Dichtigkeitsprüfung (Dichtheit) von Vollmasken nach Herstellervorschrift bzw. Richtlinie vfdb 0804 „Wartung von Atemschutzgeräten der Feuerwehr“.

Erläuterung

Bei der Maskenprüfung prüft der Atemschutzgerätewart die Vollständigkeit und Unversehrtheit sowie die Dichtigkeit der Vollmaske und die Funktion ihrer Ventile. Beide Prüfungen entscheiden über eine gefahrlose Atmung und über die Gebrauchsdauer des betreffenden Atemschutzgerätes.

Bildquelle: Dräger AG

Maskentragebüchse

Definition

Behälter aus Kunststoff oder aus Aluminiumblech zur Aufnahme von Vollmasken

Erläuterung

Maskentragebüchsen sind vor allem für Vollmasken üblich. Sie schützen die Vollmasken vor Beschädigung, Verschmutzung und teilweise vor mechanischer Beanspruchung. Es gibt sie in verschiedenen Größen und Formen, immer der jeweiligen Vollmaske angepasst.

Bildquelle: Dräger AG

Maskenbeutel

Maskendichtrahmen

Definition

Rahmen aus Gummi oder Silikon, der mit dem Maskenkörper einer Vollmaske fest verbunden, meist anvulkanisiert, ist.

Bildquelle: Dräger AG

Erläuterung

Der Maskendichtrahmen schmiegt sich mit Hilfe der Dichtlippen eng an Stirn, Wangen und das Kinn des Atemschutzgeräteträgers an und bewirkt so die Gasdichtheit der Vollmaske. Vollmasken haben meist einen Dichtrahmen mit zwei Dichtlippen.

Maskendichtheit

Definition

ist eine wichtige Voraussetzung für den gefahrlosen Einsatz im Atemschutz.

Erläuterung

Bei der Prüfung der Maske wird die Dichtheit mittels statischem Druck oder Unterdruck geprüft. Dabei dürfen sich die Druckänderungen nur in vorgegeben Toleranzen (meist 1 mbar pro Minute) bewegen.

Bildquelle: Dräger AG

Maskenbrille

Definition

Brille zum Ausgleich von Fehlsichtigkeiten des Atemschutzgeräteträgers.

Erläuterung

Die Maskenbrille wird unter der Vollmaske getragen und an ihr justiert. Für brillentragende Atemschutzgeräteträger gibt es diese Maskenbrillen, weil die Bügel einer üblichen Brille den Dichtsitz der Vollmaske beeinträchtigen und das Tragen von Kontaktlinsen unter Vollmasken von den Unfallversicherern untersagt ist.

Für jeden Typ von Vollmasken gibt es von deren Hersteller spezielle Maskenbrillengestelle, die in der Vollmaske entsprechend gehalten werden. Der Brillenträger muss in ein solches Brillengestell von seinem Optiker Brillengläser seiner Glasstärke einbauen lassen.

Bildquelle: Dräger AG

Maskentragetasche

Definition

textile Tasche, z. B. aus Nomex®-Material, zur Aufnahme von Vollmasken.

Erläuterung

Maskentragetaschen sind vor allem für Vollmasken üblich. Sie schützen die Vollmasken vor Verschmutzung und teilweise vor mechanischer Beanspruchung und Beschädigung, siehe auch Maskentragebehälter.

Bildquelle: Dräger AG

Maskenanschlussstück

Definition

ist gasdicht am Maskenkörper befestigt und ermöglicht das Anschließen der Atemschutzgeräte an der Maske.

Erläuterung

Im Maskenanschlussstück sind Einatemventil, Spülkanal und Sprechmembran untergebracht. Auf dem Maskenanschlussstück wird bei Vollmasken die Innenmaske mit ihren Steuerventilen befestigt.

Bildquelle: Dräger AG

Maske

Definition

ein Atemanschluss; man unterscheidet zwischen Vollmaske und Halbmaske.

Erläuterung

Vollmasken umschließen das ganze Gesicht und schützen so gleichzeitig die Augen. Die Dichtlinie verläuft über Stirn, Wangen und unterhalb des Kinns.

Halbmasken umschließen nur Mund und Nase. Ihre Dichtlinie verläuft über den Nasenrücken, die Wangen und unterhalb des Kinns.

Bildquelle: Dräger AG

Maschinenwäsche

Definition

Im Atem- und Körperschutz kann die Reinigung benutzter Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) in einer speziellen Industriewaschmaschine erfolgen, wenn die Reinigungsvorschrift der Hersteller der PSA und die Anwendungsvorschrift des Herstellers des Reinigungsmittels das zulassen und man über die vorgegebene und entsprechend programmierte Waschmaschine verfügt.

Erläuterung

Der Waschvorgang der Teile der zu reinigenden PSA per Waschmaschine ermöglicht die Anwendung von Reinigungsmittel mit einer Waschtemperatur bis 60° C. Maschinenwäsche ist für die Reinigung größerer Stückzahlen besonders geeignet. Derartige Waschmaschinen lassen sich auch so programmieren, das Reinigung, Spülen, Desinfektion und Spülen direkt hintereinander und ohne Unterbrechung ablaufen können.

Bildquelle: Dräger AG

Manometervergleichsprüfung

Manometer-Sichtscheibe

Definition

Schutzscheibe für das Manometer.

Erläuterung

Die Manometersichtscheibe muss aus bei einem Bruch nicht splitterndem Werkstoff, z. B. Plexiglas, hergestellt sein.

Bildquelle: Dräger AG

Manometer-Prüfung

Definition

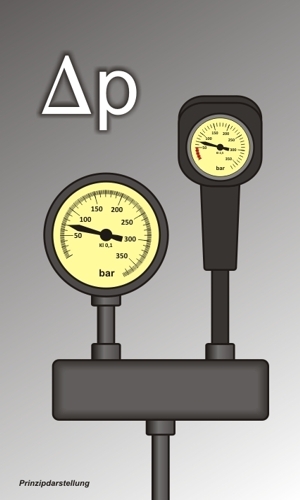

Zusatzprüfung, bestehend aus einem Vergleich der Druckanzeige eines Manometers eines Atemschutzgerätes mit einem Präzisionsmanometer in 4 Stufen.

Erläuterung

Die Stufen bei der Manometervergleichsprüfung an einem Pressluftatmer betragen meist 300 bar, 200 bar, 100 bar und 70 bar. Dabei dürfen von 300 bar bis 100 bar die Werte um ± 10 bar schwanken, ab 70 bar aus Sicherheitsgründe für den Restdruck (Restdruckwarnung) nur um – 5 bar. Werden die Toleranzen überschritten, ist das Manometer auszutauschen. Die genaue Anzeige des Manometers unterstützt die Sicherheit des Atemschutzgeräteträgers, weil so der Rückzug aus dem Gefahrenbereich rechtzeitig erfolgen kann.

Bildquelle: Dräger AG

Manometerleitung

Definition

verbindet den Hochdruckraum des Druckminderers eines Pressluftatmers mit dem Manometer.

Erläuterung

Die Manometerleitung besteht aus einem Kapillarrohr aus Kupfer, das spiralförmig um ein Drahtseil zur Zugentlastung gewickelt ist. Durch eine düsenartige Verengung am Übergang vom Druckminderer zur Manometerleitung besteht eine Abströmbegrenzung für den Fall des Durchtrennens der Manometerleitung. Dabei strömt nur wenig Druckluft ab und der Atemschutzgeräteträger kann den Gefahrenbereich noch verlassen. Die Abströmbegrenzung zählt zu den Sicherheitseinrichtungen am Pressluftatmer. Diese Querschnittverengung am Druckminderer bedingt eine zeitlich verzögerte Druckanzeige am Manometer.

Bildquelle: Dräger AG

Mann in Not

Maximale Arbeitsplatzkonzentration

Definition

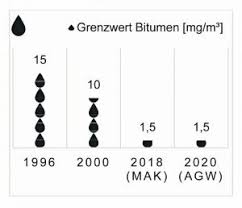

Eine heute nicht mehr verwendete Angabe der höchst zulässige Konzentration eines schädlichen Stoffes in der Luft am Arbeitsplatz, bei der im Allgemeinen die Gesundheit der Arbeitnehmer nicht beeinträchtigt wurde.

Bildquelle: TRGS 6000

Erläuterung

Diese Luftgrenzwerte wurden in [ml/m3 ] bzw. [mg/ m3 ] angegeben und waren Mittelwerte aus durchschnittlich 8-stündiger täglicher Exposition bei durchschnittlich 40-stündiger Wochenarbeitszeit, alternative Stoffwerte sehe auch Stoffwerte.

Nutzung

Definition

Verwendung eines Gegenstandes oder einer Ausrüstung zur Erfüllung einer Aufgabe.

Erläuterung

So wird z. B. Persönlichen Schutzausrüstung durch Tragen, Wartung, Pflege, Reinigung und Desinfektion genutzt zum Schutz der Nutzer der PSA, der Einsatzkräfte.

Bildquelle: Dräger AG

Nutzer

Definition

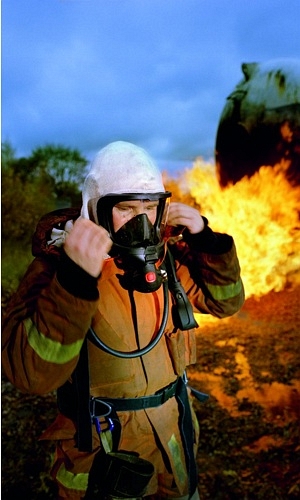

Der Nutzer ist eine Person, die einen Gegenstand, z. B. einen Pressluftamer, zur Erreichung eines Zieles, z. B. zur Bekämpfung eines Wohnungsbrandes, verwendet.

Bildquelle: Dräger AG

Erläuterung

Die Benutzung bestimmter Gegenstände, z.B. Atemschutzgeräte, kann an Voraussetzungen wie Aus- und Fortbildung sowie körperliche und gesundheitliche Voraussetzungen gebunden sein.

Notsignalgeber

Definition

zum Zubehör von Atemschutzgeräten zählendes elektronisches Gerät mit Bewegungssensor. Er zeigt mit optischen und/oder akustischen Signalen an, wenn sein Träger bewegungslos verharrt, auch Bewegungs(los)melder, umgangssprachlich auch „Totmannmelder“.

Bildquelle: Dräger AG

Erläuterung

Der Notsignalgeber löst nach einem anschwellenden Voralarm den Hauptalarm optisch und/oder akustisch mit etwa 100 dB(A) aus, wenn sich sein Träger über eine definierte Zeit hin nicht bewegt. Das Gerät erleichtert damit das Auffinden von Hilfe benötigenden oder in Not geratenen Atemschutzgeräteträger.

Oft besitzen Notsignalgeber zusätzlich eine manuelle Auslösung, teilweise auch weitere Ausstattungen, z.B. Rückstellmöglichkeiten für den Hauptalarm und eine Temperaturüberwachung. Notsignalgeber lassen sich mit einem Schalter oder über Schlüssel ein- und ausschalten. Es gibt Notsignalgeber mit und ohne.

Notsignalempfänger

Definition

Meist analoger, gelegentlich auch schon ein digitaler Empfänger für Funksignale eines Notsignalgebers.

Erläuterung

Im Rahmen der Datenfernübertragung bzw. Telemetrie ist ein Notsignalempfänger notwendig, um die Signale eines Notsignalgebers empfangen und darstellen zu können. Der Notsignalempfänger ist meist mit einer entsprechenden akustischen und/oder optischen Anlage zur Darstellung eines Notsignals kombiniert. Größere Anlagen werden auch als Empfangszentralen bezeichnet. Im Einsatz ist auf Funkreichweite und Funkschatten zu achten.

Bildquelle: Dräger AG

Notsignal – pneumatisches

Notsignal – akustisches

Definition

akustisches, automatisch oder manuell auslösbares Zeichen, um auf eine Notlage aufmerksam machen zu können, siehe auch Notsignal.

Erläuterung

Von einigen Herstellern werden akustische Zusatzwarneinrichtungen angeboten; eine Variante ist dabei der Einbau einer manuell auszulösenden „Pfeife“ in der Mitteldruckleitung des Pressluftamers.

Notsignal

Definition

Akustisches und/oder optisches, automatisch oder manuell auslösbares Zeichen, um auf eine Notlage aufmerksam machen zu können.

Erläuterung

Das Notsignal kann sowohl am Atemschutzgeräteträger als auch am Standort der Atemschutzüberwachung aktiviert werden. Ein Notsignal kann z.B. ein aktiviertes Tonsignal, ggf. ergänzt durch eine Blitzleuchte, sein. Es kann durch einen ausgelösten Notsignalgeber, durch eine Pfeife o.ä. in der Mitteldruckleitung , o.ä. erzeugt werden.

Die Lautstärke am Atemschutzgeräteträger darf nicht zu laut sein, da sonst Hörschäden folgen können, aber auch nicht zu leise, da das Signal sonst überhört werden kann. Üblich sind Notsignale mit 90 bis 100 dB.

Notsignalgeber sollten bei Abgabe des Notsignals bei Fehlalarmen Rückstellbar und bei Quittierung abstellbar sein.

Bildquelle: Dräger AG

Notruf

Notfallmeldung

Definition

über Sprechfunk abgesetzter Hilferuf von in Not geratenen Atemschutzgeräteträgern (ASGT).

Bildquelle: Dräger AG

Erläuterung

Die Notfallmeldung wird als Notruf mit dem Kennwort „mayday, mayday, mayday“ eindeutig und unverwechselbar gekennzeichnet. Dieses Kennwort muss bei allen Notfallsituationen im Atemschutz verwendet werden.

Notfallmeldung:

Mayday, Mayday, Mayday

<Funkrufname>

<Standort>

<Lage>

Mayday, kommen!

Beispiel:

Mayday, Mayday, Mayday

<Angriffstrupp 2/23-3>

<Brandwohnung, 2. Obergeschoss, Küche>

<Truppmann bewusstlos>

Mayday, kommen!