Die Nenngebrauchszeit beschreibt die Zeit zwischen dem Beginn der Laborprüfung und dem Ende der Kapazität des Atemschutzgerätes, z. B. durch Erschöpfung des KO2-Vorrates bei Selbstretter – Regenerationsgeräten mit Chemikalsauerstoff KO2. Sie gibt keinen Hinweis auf die mögliche effektive Gebrauchszeit eines Gerätes im praktischen Einsatz. Die möglichen effektiven Gebrauchszeiten können in Abhängigkeit von der tatsächlichen Belastung der Atemschutzgeräteträger von der Nenngebrauchszeit in positiver und negativer Richtungen abweichen.

Nennschutzfaktor (Zusatzinformation)

Im Atemanschluss dürfen bestimmte à Grenzwerte nicht überschritten werden. Je nach Verwendung lässt sich für den praktischen Gebrauch C1 mit dem entsprechenden Grenzwert, z.B. dem à Einsatztoleranzwert ETW bei Rettungsaufgaben oder dem à Arbeitsplatzgrenzwert AGW, gleichsetzen.

Aus dem Nennschutzfaktor werden entsprechend folgender Tabelle weitere Faktoren in Folge unterschiedlicher Definitionen von C0 und C1 abgeleitet, wobei die Probenahme der Schadstoffe für C0 und C1 immer gleichzeitig erfolgen:

| Anwendung | Definition C0 | Definition C1 | Bemerkung |

| Arbeitsplatzschutzfaktor SA | Konzentration der Schadstoffe des Arbeitsplatzes in der Einatemluft ungeschützter Personen | Konzentration der Schadstoffe auf der Innenseite des Atemanschlusses | Maß für den Schutz durch ein Atemschutzgerät, wenn es am Arbeitsplatz richtig benutzt wird.Messdauer: ein Arbeitstag; |

| Effektiver Schutzfaktor Seff | Konzentration der Schadstoffe des Arbeitsplatzes in der Einatemluft ungeschützter Personen | Konzentration der Schadstoffe auf der Innenseite des Atemanschlusses | Maß für den Schutz durch ein Atemschutzgerät während einer Schicht, wenn es nur zeitweise getragen wird.Messdauer: der Teil des Arbeitstages, in dem Atemschutz getragen wird; |

| Laborschutzfaktor SL | Konzentration der Schadstoffe des Labors in der Einatemluft ungeschützter Personen | Konzentration der Schadstoffe auf der Innenseite des Atemanschlusses | Stellvertretende Schätzung des Arbeitsplatzschutzfaktors in einer Laborsimulation eines Arbeitsplatzes.Messdauer: ein Arbeitstag; |

| Dichtsitzfaktor SD | Konzentration von in Menge und Art vorbestimmten Aerosolen in einer Prüfkammer | Konzentration der Schadstoffe auf der Innenseite des Atemanschlusses | quantitative Bestimmung des Dichtsitzes eines Atemanschlusses für eine Person, bei Verwendung eines genormten Prüfkopfes, auch verallgemeinerungsfähig |

| Programmschutzfaktor SP | Zeitbezogener Mittelwert der Konzentration der Schadstoffe des Arbeitsplatzes in der Einatemluft ungeschützter Personen | Konzentration der Schadstoffe auf der Innenseite des Atemanschlusses, der nach Atemschutzprogramm ausgewählt wurde | Maß für die Wirksamkeit eines eingeführten Atemschutzprogrammes, für die Gesundheit der ASGT besonders bedeutsam |

| zugeteilter Schutzfaktor SZ | Mittelwert des Arbeitsplatzschutzfaktors | geometrische Standardabweichung der gemessenen Arbeitsplatzschutzfaktoren | Schätzung des zu erwartenden Minimums des Schutzes durch ein Atemschutzgerät |

Negativzeit (Zusatzinformation)

Das Alarmsignal der Atemschutzüberwachungstafel sollte auslösen, wenn ihre Uhren den Wert „Null“ erreicht haben. Die Alarmtöne müssen ausreichend laut sein und erst mit ihrer Quittierung enden.

Nebel (Zusatzinformation)

Nebel darf nicht mit Dampf verwechselt werden. Nebel entstehen im Gegensatz zu den Dampf-Luftgemische durch mechanische Zerteilung von Flüssigkeiten, z. B. beim Lackieren oder durch Unterkühlung gesättigter Dampf-Luftgemische, z. B. von Wasserdampf in der Luft an einem kalten Morgen.

Schädigende Stoffe in Form von Nebel wirken meist Gefahr erhöhend, weil sie dann durch ungeschützte Personen leichter einzuatmen sind oder reaktionsfreudiger reagieren als im festen oder flüssigen Zustand.

Nachsteiger (Zusatzinformation)

Sollte dennoch eine Zusatzprüfung auf Mitteldrucknachsteiger erforderlich werden, ist folgendermaßen vorzugehen:

- Lungenautomat von Mitteldruckleitung ab- und Prüfmanometer dafür ankuppeln,

- Flaschenventile öffnen, Entlüftungsschraube am Prüfmanometer kurz öffnen und wieder schließen

- nach dem Druckausgleich von 30 Sekunden Flaschendruck am Prüfmanometer ablesen und

mit Herstellerforderung vergleichen. - Flaschenventile schließen, Entlüftungsschraube am Prüfmanometer öffnen, Prüfmanometer ab- und Lungenautomat ankuppeln.

Der Mitteldrucknachsteiger ist ungefährlich, wenn der Mitteldruck die vom Hersteller vorgegebenen Toleranzwerte (Bedienungsanleitung) nicht übersteigt.

Nachrichtenart im Sprechfunk (Zusatzinformation)

Nach FwDV 810 „Fernmeldebetriebsdienst“ dienen

- formlose Nachrichten dem unmittelbaren Informationsaustausch.

- Formgebundene Nachrichten als in der Urschrift als Text oder Bild vorliegende Nachrichten.

Einfach-Nachrichten werden in der Reihenfolge ihres Eingangs abgefertigt.

Sofort-Nachrichten sind dringende Nachrichten, die vom Nachrichten aufgebenden Sprechfunker mit dem Vermerk “Sofort” gekennzeichnet werden. Als “Sofort” sind nur solche Nachrichten zu bezeichnen, bei denen eine besondere Eilbedürftigkeit vorliegt und jede Verzögerung nachteilige Folgen mit sich bringen würde. Sie sind in der Reihenfolge ihres Eingangs, jedoch vor Einfach-Nachrichten abzufertigen. Bestehender Sprechfunkverkehr wird nicht unterbrochen.

- Blitz-Nachrichten sind sehr dringende Nachrichten. Blitz-Nachrichten sind u.a.

zum Schutz menschlichen Lebens aufzugeben. Bestehender Sprechfunkverkehr niederer

Vorrangstufe ist zu unterbrechen. Der Atemschutznotruf (Notruf) ist eine Blitz-Nachricht.

Ölgehalt in Atemluft (Zusatzinformation)

Ein Ölimpaktor ist ein Messgerät zur Bestimmung der Mengen an Öl bzw. der Menge und Größe von Ölaerosolen in der Luft. Gemessen werden die Anteile, in dem die Ölteilchen durch Trägheitskräfte niedergeschlagen und dann mengenmäßig bestimmbar werden.

Öffnungsdruck (Zusatzinformation)

Wird das Ausatemventil einer Maske mit dem Ausatemdruck des Atemschutzgeräteträgers betätigt, muss es bei Normaldruckgeräten unter 1 mbar öffnen. Bei Überdruckgeräten erfolgt dies wegen des erhöhten Innendrucks im Atemanschluss hersteller- und gerätespezifisch bei 4 bis 25 mbar. Der Ansprechdruck eines Lungenautomaten ist auf einen Druckunterschied von 1 bis 3 mbar eingestellt, unabhängig ob es sich um Normal- oder Überdruckgeräte handelt.

Pyrolyse (Zusatzinformation)

Ein typisches Produkt der technischen Anwendung der Pyrolyse ist die Holzkohle.

Bei der Pyrolyse entstehende und den ungeschützten atemschutzgeräteträger tödlich bedrohenden Produkte enthalten Tabelle 1 und 2.

| Stoffe | Pyrolyse- bzw. Verbrennungsprodukte |

| Holz | Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2), Wasser (H2O), niedrige Alkohole und Aldehyde, Essigsäure, verschiedene Kohlenwasserstoffe |

| Wolle | CO, CO2, H2O, Ammoniak (NH3), verschiedene Kohlenwasserstoffe, Blausäure (HCN), Schwefelwasserstoffe |

| Polystyrol | CO, CO2, H2O, monomeres Styren, oligomere Styrole, Ethylbenzol, Alkene, Aldehyde, höhere Aromaten |

| Polyurethane | CO, CO2, H2O, NH2, HCN, verschiedene Kohlenwasserstoffe, Amine, Nitrile, Aldehyde, Carbonsäure, Isocyanate |

| PVC | CO, CO2, H2O, Chlorwasserstoff, gesättigte und ungesätigte Kohlenwasserstoffe, Chlorkohlenwasserstoffe wie z.B. Vinylclorid |

| Phenolharze | CO, CO2, H2O, Formaldehyd, Ameisensäure, Phenole, ldehyde |

| Polyamid | CO, CO2, H2O, NH3, HCN, verschiedene Kohlenwasserstoffe, Aldehyde, Ketone, Amine, Stickoxide |

| Chemische Bezeichnung | Kurz- zeichen | Handelsnamen (Auszug) | wichtigste Zersetzungsprodukte |

| 1. Thermoplaste | |||

| Polyvinylchlorid | PVC | Hostalit, Vestolit, Mipolam,Astrolon, Trovidur, Supralen, Kautex u.a. | Salzsäure, Benzol und Folgegase |

| Polyethylen | PE | Hostalen, Lupolen, Trolen, Vestolen u.a. | CO, CO2 und sonstige |

| Polymethacrylsäure- ester | PMA | Plexiglas, Resartglas, Per-sprex, Plexigum u.a. | CO in großen Mengen,Spuren evtl. von Cl und Phosgen |

| Polyacrylnitrit | PAN | Orlon, Dralon u.a. | Blausäure, Ammoniak, Ammoniumcyanid |

| Polystyrol | PS | Styropor, Vestyron, Luren, Trolitul u.a. | Benzol und Folgegase |

| Polyamide | PA | Nylon, Perlon, Ultramid, Durethan, Supramid, Trogamid | Ammoniak, Aminver- bindungen, Ameisen- säure |

| Phenolharze (Phenolplaste) | PF | Bakelite, Eshalite, Resiform u.a. | Phenol und Formaldehyd |

| Harnstoffharze | UF | Ultrapas, Formica, Resopal, Iporka, Kauritleim u.a. | Harnstoffe – Ammoniak, Amine, Blausäure |

| Polyester | UP | Trevira, Diolen, Leguval, Palatal u.a. | CO, CO2, evtl. Cl, wenn zugesetzt |

| Polyester mit Glasfaser | – | Filon, Lamilux, Scobalit, Pecolit u.a. | |

| Kautschuk | – | – | Isopren u. Folgeprodukte, evtl. Schwefel u. Chlorverbindungen |

| Synthetischer Kautschuk | – | Buna S, Buna N, Butylkau-tschuk | Butadien, Benzol u. Folgeprodukte, evtl. Blausäure, Ammoniak, Schwefel u. Chlorver-bindungen |

| Polyurethane | PUR | Moltopren, Desophen, Desmodur, Vollcollan | Ammoniak, Zyanate, Spuren von Blausäure |

| 2. Abgewandelte Naturstoff | |||

| Nitro-Zellulose | – | Zelluloid, Zellhorn | CO, Nitrose, Gase, Stickstoffe |

| Zellulose-Acetat | – | Acetat-Seide, Rhodiafil u.a. | CO, Essigsäure |

| Kunsthorn | – | Galalith, Berolith, Esbrilith | Amine, Ammoniak, Formaldehyd |

Puls (Zusatzinformation)

Die Höhe des Pulses belasteter Atemschutzgeräteträger gibt u.a. Aufschluss über dessen Fitness-Zustand. Körperliche Fitness lässt sich durch zielgerichtetes und kontrolliertes Training verbessern. Dabei sollte der Trainierende einen Puls in Höhe von 0,6 x (Maximalpuls – Ruhepuls) + Ruhepuls anstreben, aber möglichst nur kurzzeitig und nur gering überschreiten.

Das Verhältnis von Atemfrequenz zu Pulsfrequenz sollte etwa 1:4 betragen.

Prüfröhrchen (Zusatzinformation)

Die Ermittlungen von Gas– und Dampfkonzentrationen in der Atemluft sowie von unbekannten Inhaltsstoffen an Unfallstellen oder in Arbeitsstätten können mit Kurzzeitprüfröhrchen oder mit Langzeitprüfröhrchen erfolgen. Für operativ schnell erforderliche Messergebnisse nutzt man Kurzzeitprüfröhrchen. Für Messungen zur Ermittlung von langwierigen Konzentrationsänderungen u.ä. nutzt man Langzeitprüfröhrchen, z.B. Luftsammelröhrchen.

Prüfröhrchen müssen die Anforderungen der DIN EN 1231 „Kurzzeit-Prüfröhrchen – Messeinrichtung, Anforderungen und Prüfverfahren“ erfüllen.

Anwendung Kurzzeitprüfröhrchen:

Mit einer Handpumpe oder einer elektrisch betriebenen Balgpumpe wird eine vom Prüfhersteller vorgegebene Luftmenge durch das Prüfröhrchen gesaugt. Das Messprinzip beruht auf einer chemischen Reaktion des Füllpräparates, die das Füllpräparat während der Messung charakteristisch verfärbt, wenn es mit dem in der Umgebungsluft nachzuweisenden Gas in Verbindung kommt. Die Auswertung erfolgt qualitativ und quantitativ, z. B. mit Hilfe aufgedruckter Markierungen und einer Verfärbungsgrenze. Je nach Auswertemodus unterscheidet man die Skalenmethode, Farbvergleichmethode, Farbabgleichmethode und Markierungsringmethode.

Die Auswertung lässt sich sofort durchführen und liefert als Messergebnis die Konzentration des gesuchten Gases in ppm oder Vol.- %. Das Messergebnis liegt als Folge möglicher Querverbindungen und objektiver Messungenauigkeiten in einem Toleranzfeld von bis zu ± 35 %.

Zusammengefasste Prüfröhrchen auf einer Gummiplatte zur Bestimmung von mehreren Gasbestandteilen bestimmter Herkunft nennt man Simultantest. Diese gibt es auch für Brandgase, Lösemittel und Deponiegase.

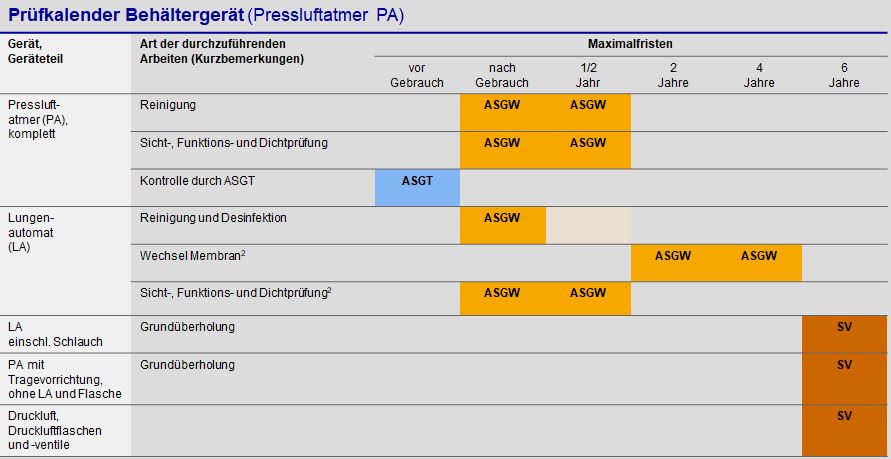

Prüfkalender (Zusatzinformation)

Die Prüfkalender gelten, wenn der jeweilige Hersteller für sein Produkt keine verschärfenden Bestimmungen, z. B. in der Bedienungsanleitung der Atemschutzgeräte, erlassen hat.

Entsprechend der Prüfkalender kontrolliert der Atemschutzgeräteträger und der Atemschutzgerätewart prüft Atemschutzgeräte (Sicht-, Dicht- und Funktionskontrolle, Sicht-, Dicht- und Funktionsprüfung)

Prüfapparatur (Zusatzinformation)

Derartige Zulassungsprüfungen führen die Zertifizierungsstellen durch (Zertifizierung) und gehen über die eigentliche Prüfung der Funktionsfähigkeit hinaus, wie sie Atemschutzgerätewarte mit Atemschutzprüfgeräten während der Prüfung der Atemschutzgeräte in Atemschutzwerkstätten durchführen.

Produkthaftung (Zusatzinformation)

Fehlerhafte Produkte können zu Schadensersatzleistungen durch den Hersteller führen. Damit soll der Endabnehmer bzw. Nutzer vor den von einem fehlerhaften Produkt ausgehenden Gefahren geschützt werden.

Die Produkthaftung des Herstellers kann erlöschen und seine Pflicht zur Schadensersatzleistungen unwirksam werden, wenn Dritte das Produkt verändern. Das ist z. B. der Fall, wenn eine Benutzung eines von Dritter Seite veränderten Produktes zu einem Unfall führt.

Beispiel: Ein Atemschutzgeräteträger trägt einen Pressluftatmer mit selbst angebrachtenHolster.

Damit bleibt er beim Innenangriff an einer Türklinke hängen und verletzt sich.

Plakette (Zusatzinformation)

Meist hängt man Plaketten an ein Atemschutzüberwachungssystem oder, je nach Ausführung, steckt es dort ein. Die Plakette kann auch zur automatischen Auslösung der Zeitüberwachung an einem Atemschutzüberwachungsbrett dienen.

Nach Gebrauch sind die Eintragungen auf den Plaketten zu löschen und an das neue Gerät bzw. den neuen Geräteträger anzupassen. Ggf. sind die Eintragungen auch für die Personaldatei bzw. Dokumentation im Sinne der FwDV 7 zu nutzen. Auf die Aktualität der Eintragungen ist zu achten.

Persönlicher Atemschutznachweis (Zusatzinformation)

Als sinnvoll hat sich die Aufnahme von Angaben zu den persönlichen Ausrüstungen, z. B. zur Maskenbrille, erwiesen.

Für Atemschutzgeräteträger mit Rettungsaufgaben sind mindestens folgende Angaben in den Atemschutznachweis aufzunehmen:

- Datum und Einsatzort

- Art des Gerätes

- Atemschutzeinsatzzeit (Minuten)

- Tätigkeit

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) (Zusatzinformation)

Grundlegend zählen zur PSA:

- Einheiten von mehreren Vorrichtungen oder Mitteln, die der Hersteller zusammengefügt hat und die gegen auftretende Risiken schützen, z. B. Atemanschluss Masken-Helm-Kombination,

- Kopplungen von Schutzvorrichtung oder Schutzmittel mit nichtschützender, persönlicher Ausrüstung,

- für das einwandfreie Funktionieren einer PSA unerlässliche austauschbare Bestandteile, z. B. Ausatemventile, Sichtscheiben und Überdruckventile.

Man unterscheidet folgende 3 Gruppen von PSA:

Kategorie I

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen, Konformitätserklärung, Technischer File, Anbringen des CE-Zeichens, CE-Zeichen ohne Nummer

Kategorie II

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen, Konformitätserklärung, Technischer File, Baumusterprüfung, Information des Herstellers, Anbringen des CE-Zeichens, CE-Zeichen mit Nummer der Behörde, die die Baumusterprüfung durchführte

Kategorie III

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen, Konformitätserklärung, Technischer File, Baumusterprüfung, Qualitätsüberwachung, Information des Herstellers, Anbringen des CE-Zeichens, CE-Zeichen mit Nummer der Behörde, die die Qualitätsüberprüfung durchführt.

Bei der Feuerwehr gehören nach Feuerwehrdienstvorschriften FwDV 1 „Grundtätigkeiten Lösch- und Hilfeleistungseinsatz“ und FwDV 500 „Einheiten im ABC-Einsatz“ zur PSA

- Mindestschutzausrüstung: Feuerwehrschutzanzug, Feuerwehrschutzhelm mit Nackenschutz, Feuerwehrschutzhandschuhe, Feuerwehrschutzschuhwerk

- Ergänzungen der Mindestschutzausrüstung für den Lösch- oder Hilfeleistungseinsatz: Feuerwehrhaltegurt mit Feuerwehrbeil, Gesichtsschutz, Feuerwehrleine mit Feuerwehrleinenbeutel, Atemschutzgerät, Warnkleidung, Hitzeschutzkleidung, Warnkleidung, Schutzbrille, Gehörschutz, Schnittschutzkleidung

- Ergänzungen der Mindestschutzausrüstung für den ABC-Einsatz: Atemschutz, Körperschutz wie Chemikalienschutzanzug, Kontaminationsschutzanzug, Kontaminationsschutzhaube

Persönliche Schutzausrüstungen – geeignete (Zusatzinformation)

Im §4 des Arbeitsschutzgesetzes heißt es zu geeigneter PSA unter anderem:

Der Arbeitgeber hat bei Maßnahmen des Arbeitsschutzes von folgenden allgemeinen

Grundsätzen auszugehen:

- Die Arbeit ist so zu gestalten, dass eine Gefährdung für Leben und Gesundheit möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung möglichst geringgehalten wird;

- Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekämpfen;

- bei den Maßnahmen sind der Stand von Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen;“

…

Im Rahmen der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach §3, 4 und 5 des Arbeitsschutzgesetzes ermittelt der Arbeitgeber also die bei der Arbeit auftretenden Gefährdungen und legt notwendige Maßnahmen des Arbeitsschutzes und somit auch die geeigneten persönlichen Schutzausrüstungen nach dem „Stand der Technik“ fest. Hierbei kann der Arbeitgeber natürlich auch zu dem Ergebnis kommen, dass z.B. ein älterer Feuerwehrhelm (nach EN 443:1997), die Anforderungen des Arbeitsschutzes und somit dem „Stand der Technik“ für einen bestimmten Arbeitsplatz, an dem z.B. keine Anforderungen an

Strahlungswärme, an Flammen- und Wärmebeständigkeit, an den seitlichen Schutzzonen, gegeben sind, erfüllt und somit auch noch weiterhin eingesetzt werden kann.

Dieses setzt allerdings grundlegende Kenntnisse im Stand der aktuellen Richtlinien und Normen voraus. Ebenso müssen hierbei weitere Punkte, wie z.B. der allgemeine Zustand, Alterung usw., mit berücksichtigt werden.

Permeation (Zusatzinformation)

Der Widerstand gegen die Permeation wird als Chemikalienschutzanzug-Prüfkriterium nach EN 943-1/2:2002 geprüft und entsprechend in 6 Klassen eingeteilt, wobei die Klasse 6 am dichtesten ist.

Partikelfiltrierende Halbmaske – Einsatzbeschränkungen (Zusatzinformation)

Partikelfiltrierende Halbmasken unterliegen den in der Tabelle enthaltenen Einsatzbeschränkungen.

| Geräteart | Vielfaches des Grenzwertes (GW) | Bemerkungen, Einschränkungen |

| partikelfiltrierende Halbmaske FFP1 | 4 | Nicht gegen Tröpfchen-Aerosole, Partikel krebserzeugender und radioaktiver Stoffe, Mikroorganismen (Viren, Bakterien und Pilze und deren Sporen) und Enzyme. |

| partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 | 10 | Nicht gegen Partikel radioaktiver Stoffe, Viren und Enzyme. |

| Partikelfiltrierende Halbmaske FF3 | 30 | – |

Partikelfilter – Klasse (Zusatzinformation)

Die Einteilung von Partikelfiltern, die in der Regel nicht tragbar sind, sondern stationär zur Raumluftfilterung eingesetzt werden, erfolgt für Grob- und Feinstaubfilter nach DIN EN 779 „Partikel-Luftfilter für die allgemeine Raumlufttechnik – Bestimmung der Filterleistung“, die Einteilung für Spezialfilter HEPA-Filter (High Efficiency Particulate Airfilter), ULPA-Filter (Ultra Low Penetration Air) und SULPA-Filter (Super ULPA) nach DIN EN 1822 „Schwebstoffilter (HEPA und ULPA) – Teil 1: Klassifikation, Leistungsprüfung, Kennzeichnung“. Insgesamt unterscheidet man damit 17 Partikelfilterklassen.

Partikelfilter – Einsatzbeschränkung (Zusatzinformation)

Partikelfilter unterliegen den in der Tabelle enthaltenen Einsatzbeschränkungen.

| Geräteart | Bemerkung, Einschränkungen |

| Vollmaske oder Mundstückgarnitur mit P1-Filter | Als Atemschutz nicht sinnvoll, da der hohe Filterdurchlass die geringe Maskenleckage aufhebt.Nicht gegen Tröpfchen-Aerosole, Partikel krebserzeugender und radioaktiver Stoffe, Mikroorganismen (Viren, Bakterien und Pilze und deren Sporen) sowie Enzyme. |

| Halb-/Viertelmaske mit 1-Filter | Nicht gegen Tröpfchenaerosole, Partikel krebserzeugender und radioaktiver Stoffe, Mikroorganismen (Viren, Bakterien und Pilze und deren Sporen) und Enzyme. |

| Vollmaske oder Mundstückgarnitur mit P2-Filter | Nicht gegen Partikel radioaktiver Stoffe, Viren und Enzyme. |

| Halb-/Viertelmaske mit P2-Filter | Nicht gegen Partikel radioaktiver Stoffe, Viren und Enzyme. |

| Vollmaske oder Mundstückgarnitur mit P3-Filter | Im Rahmen der Einsatzbeschränkung für Partikelfilter. |

| Halb-/Viertelmaske mit P3-Filter | Im Rahmen der Einsatzbeschränkung für Partikelfilter. |

Partikelfilter (Zusatzinformation)

Aus der Leckage des gewählten Atemanschlusses in Verbindung mit einem Partikelfilter der Klasse 1 bis 3 ergeben sich wesentliche Einsatzbeschränkungen. Diese werden durch das Vielfache des Grenzwertes beschrieben. Der Filterdurchlass bzw. die Abscheideleistung bei Partikelfiltern beträgt entsprechend der Einteilung der Partikelfilter in Filterklassen P1 bis P3:

| Typ/Klasse | Filterdurchlass [%] | Abscheideleistung [%] |

| FFP1 | 20 | 80 |

| FFP2 | 6 | 94 |

| FFP3 | 0,05 | 99,05 |

Die Filterleistung der höheren Klassen schließt die der niedrigeren grundsätzlich mit ein.

Die Kombination Vollmaske – Partikelfilter P3 schützt vor einer Vielzahl von Mikroorganismen.

Parasit (Zusatzinformation)

Es gibt am Menschen (Ektoparasiten) und im Menschen (Endoparasiten) lebende Parasiten, Mikroparasiten und Makroparasiten), nur kurzzeitig am/im Wirt (temporär) oder langzeitig im Wirt (stationär) lebende Parasiten sowie nur gelegentlich (fakultativ) parasitär lebende sowie ständig (obligat) parasitär lebende Organismen und schließlich einzellige (Protista) und mehrzellige (Metazoen) Parasiten.

Beispiel für:

- Ektoparasiten: Pilze

- Endoparasiten: Fadenwürmer (Nematoda)

- Mikroparasiten: Protozoen (z. B. Geißeltierchen als Auslöser der Trichomoiasis)

- Makroparasiten: Saugwürmer

- Temporär: Stechmücken, Zecken

- Stationär: Gallengangparasiten

- einzellige Parasiten: Erreger der Schlafkrankheit (Euglenoza)

- vielzellige Parasiten: Bandwurm (Cestodes)

Qualitätskontrolle (Zusatzinformation)

Die Reihe der ISO-Normen ISO 9000 beschreibt die Anforderungen des Managements eines Unternehmens beim Managen der Qualität der Unternehmensprodukte.

Das Qualitätsmanagement kann informativ für die Sicherung der Qualität im Unternehmen aber auch zum Nachweis bestimmter Standards gegenüber Dritten dienen.

Rückzugszeit

Definition

Zeit in Minuten, wann nach Beginn des Eindringens in den Gefahrenbereich spätestens der Atemschutzgeräteträger seinen Rückzug von der Einsatz- bzw. Arbeitsstelle als Folge des Eintritts der Rückzugsbedingungen antreten muss.

Erläuterung

Die Rückzugszeit ist abhängig:

- vom aktuell vorhandenen körperlichen Leistungsvermögen

(Belastung), - den Bedingungen am Einsatzort und

- dem Erschöpfen der Atemschutzgeräte, z. B. dem nahenden

Ende der mitgeführten Menge Atemgas.

Für Träger von Pressluftatmern lässt sich die Rückzugszeit mit Hilfe des Atemluftverbrauches Q berechnen.

Bildquelle: Dräger AG

Rettungsmesser (Zusatzinformation)

Dieses Rettungsgerät sollte von jedem Atemschutzgeräteträger an der gleichen Stelle getragen werden. So können auch andere Atemschutzgeräteträger schnell Zugriff finden.

Rettungskette (Zusatzinformationen)

Die Rettungskette dient dem Ziel, einem Verletzten bereits am Notfallort die notwendige Hilfe zu leisten und sicher zu stellen, dass er innerhalb kürzester Zeit in ärztliche Behandlung kommt. Ersthelfer werden im Bereich der ersten zwei Kettenglieder tätig und haben u.a. die Aufgabe, solange alles Notwendige zu tun, bis Fachpersonal zur Stelle ist.

Diese Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Die Ausbildung in Erster Hilfe soll dazu beitragen, die ersten Glieder der Kette zu stärken. Schon von den Sofortmaßnahmen (retten aus der Gefahrenzone, abstellen von Maschinen, Atemspende bei Atemstillstand, starke Blutungen stillen, Schockbekämpfung) kann es abhängen, ob ein Verletzter einen Unfall überlebt oder nicht.

Rettungsmulde (Zusatzinformation)

Mit diesem Rettungsgerät kann man schnell eine verunfallte Person in einen sicheren Bereich bringen und dort einer rettungsdienstlichen Versorgung zuführen. Deshalb lässt sich die Rettungsmulde bei der Atemschutznotfallrettung zur Crash-Rettung einsetzen.

Respiratorischer Quotient (RQ) (Zusatzinformation)

Der respiratorische Quotient bestimmt u.a. die konstruktive Dimensionierung von Regenerationsgeräten, z. B. für —> Atemgasvorrat und Absorberkapazität (—> Absorber) und sollte etwa 0,8 bis 1,0 betragen.