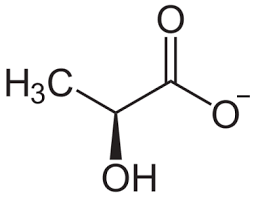

Laktat

Definition

Salz der Milchsäure.

Erläuterung

Laktat entsteht beim Menschen durch Glykolyse bei Muskelarbeit, vor allem bei unvollständiger Glukoseverbrennung bei anaeroben Situationen. Bei einer aeroben Situation ist die Glykolyse vollständig. Laktat säuert den Organismus, d.h. den Wert des Blut-pH z. B. von normal 7,4 in Richtung 7,0, bei extremer Belastung kurzzeitig sogar noch darunter. Diese Azidose begrenzt die gewinnbare mechanische Arbeit des Menschen.

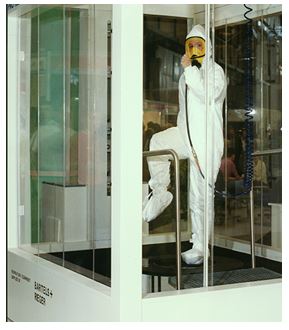

Lagerfähigkeitsende

Definition

Zeitpunkt, ab dem ein Produkt gemäß seiner Bestimmung nicht mehr verwendungsfähig ist bzw. wenn seine Lager- und damit auch Benutzerfrist erloschen ist.

Bildquelle: Dräger AG

Erläuterung

Beispiel: Lagerfrist von Filtern. Filter sollten nach Ablauf ihrer Lager- und Benutzerfrist nicht mehr eingesetzt werden. Das Lagerfähigkeitsende bestimmen die Hersteller der Filter. Es ist Bestandteil der Bedienungsanleitung. Bei den meisten Kombinations- und Gasfiltern ist das Lagerfähigkeitsende 6 Jahre nach der Herstellung.

Lagerung

Definition

Aufbewahrung unter Beachtung vorgegebener Bedingungen.

Erläuterung

Die Lagerung schließt den Kreislauf in der Atemschutzwerkstatt ab und beinhaltet z. B. die fachlich korrekte Aufbewahrung einsatzbereiter Pressluftatmer.

Bildquelle: HD Group

Lagerung Atemschutzgeräte

Laborprüfung

Definition

Durchführung von Eigenschaftsnachweisen von Materialien und Geräten in Laboratorien.

Erläuterung

z. B. Prüfung der Beständigkeit von Vollmasken gegen Wärmestrahlung nach DIN EN 136 und von Pressluftatmern gegen Flammen nach DIN EN 137.

Bildqulle: AKNZ

Kurzzeitwecker

Kurzzeituhr

Definition

im Rahmen der Atemschutzüberwachung bzw. Einsatzzeitmessung meist auf Atemschutzüberwachungstafeln eingesetzte mechanische oder elektrische bzw. elektronische Uhr, häufig rückwärts laufend und mit Negativzeiten versehen.

Erläuterung

Kurzzeituhren lösen ein akustisches und teilweise auch optisches Alarmsignal bei Ablaufen der vorher eingestellten Zeit aus. Uhren mit Negativzeiten müssen bei „Null“ einen Alarmton geben und laufen dann weiter, um die Zeitüberschreitung zu dokumentieren. Einige Varianten werden auch durch das Einschieben bzw. Anbringen von Plaketten automatisch ausgelöst. In diesen Fällen muss konstruktiv sicher gestellt sein, dass eine Verwechslung der Atemschutzgeräte durch Fehlbedienung o.ä. ausgeschlossen ist.

Bildquelle: Dräger AG

Kurzzeitpressluftatmer

Kupplung

Definition

Verbindungsstück zwischen einer externen Luftversorgung (Druckluft-Zuführungsschlauch) und dem Atemanschluss des Geräteträgers.

Erläuterung

Die Kupplung bei Schlauchgeräten kann in Form eines Gürtelanschlussstückes oder eingebaut in einen Chemikalienschutzanzug verwendet werden. Die Kupplung dient auch der Zugentlastung für den Atemanschluss.

Bildquelle: Dräger AG

Künstliche Lunge mit sinusförmiger Arbeitsweise

Definition

zur Prüfung der Atemschutzgeräte verwendete Prüfmethode mit einer Veratmung, die der menschlichen Atmung am nächsten kommt.

Erläuterung

Die künstliche Lunge mit sinusförmiger Arbeitsweise erzeugt am zu prüfenden Atemschutzgerät positive und negative Druckverhältnisse, die in jedem Punkt einen dynamischen Wert darstellen. Damit sind diese Prüfungen hinsichtlich Genauigkeit und Realitätsnähe des Gebrauchs von Atemschutzgeräten denen mit statischen Druck– oder Unterdruckabsaugungen überlegen. Die erfassen nur einen Messpunkt, der unabhängig von der Dauer der Prüfung keine reale Simulation anzeigt.

Bildquelle: Dräger AG

künstliche Luft

Kühleinrichtung

Definition

Bestandteil einiger Regenerationsgeräte, dient der Kühlung der von der Regenerationspatrone erwärmten und regenerierten Atemluft.

Erläuterung

Die Temperatur der erwärmten Atemluft läst sich z.B. mittels Eiskerzen (Kühler, Eiskerze) durch Reduzierung der Wärme des Atemgases kühlen. Dadurch verringert sich erheblich die physische Belastung für den Atemschutzgeräteträger.

Bildquelle: Dräger AG

Kühler

Definition

Baugruppe in Regenerationsgeräten mit Drucksauerstoff zur Atemluftkühlung.

Erläuterung

Der Kühler besteht aus einem zentral gelegenem Zylinder zur Aufnahme des Kühlmediums, z. B. einer Eiskerze und einem äußeren Ringkanal zum Umströmen und Kühlen der Atemluft.

Bildquelle: Dräger AG

Kühlweste

Definition

mit Kühlelementen gefüllte Weste, die unter dem Schutzanzug getragen werden kann.

Erläuterung

Die Kühlweste wirkt unter einem Chemikalienschutzanzug (CSA) getragen Wärme reduzierend. Die Tragezeit des CSA ist begrenzt wegen

- der besonderen körperlichen Belastungen für den

Atemschutzgeräteträger des CSA, - dem Zusatzgewicht, z. B. durch den CSA selbst, den zu verwendenden Atemschutz, die Kleidung, das Funkgeräte und das zu tragende Gerät

- der hohen Temperatur und der hohen Luftfeuchte im CSA.

Mit der Nutzung von Kühlwesten lässt sich bei Arbeitseinsätzen die Belastung reduzieren und damit die Einsatzzeit oft verlängern.

Bildquelle: Dräger AG

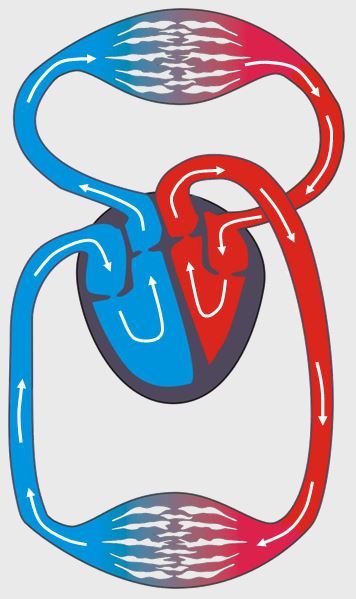

Kreislaufgerät

Kreislaufatmung

Kreislauf

Definition

Bewegung des Blutes durch die Blutgefäße (Blutkreislauf).

Körperschutz

Definition

persönlichen Schutzausrüstungen zum Vermeiden von Verletzungen z. B. durch Kontamination oder Inkorporation.

Erläuterung

Für den sicheren Einsatz ist eine geeignete Körperschutzausrüstung erforderlich. Kann im Verlauf eines Einsatzes nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass es zum direkten Kontakt mit Gefahrstoffen kommt, ist eine der Lage angemessene Schutzkleidung zu tragen. Im ABC-Schutz unterscheidet man dabei im Körperschutz zwischen den Formen 1 bis 3.

Kopfband

Definition

Bänderung einer Vollmaske, welche aus dem Nacken-, Schläfen- und Stirnband sowie der Kopfplatte besteht.

Bildquelle: Dräger AG

Kopfbänderung

Definition

Bänderung einer Voll-, Halb- oder Tauchermaske und Mundstückgarnitur; sie hat die Aufgabe, den Atemanschluss fest am Kopf zu fixieren.

Bildquelle: Dräger AG

Kopfgröße

Definition

Maß für die Größe von Helmen wie Arbeitsschutzhelm, Feuerwehrschutzhelm und dem Helm einer Helm-Masken-Kombination.

Erläuterung

Helme gibt es mit 53 bis 64 cm Umfang im Stirnbereich des Kopfes. Dementsprechend werden ihre Helmgrößen bezeichnet.

Bildquelle: Dräger AG

Kopfnetz

Definition

Teil der Innenausstattung eines Helmes (Feuerwehrschutzhelm).

Erläuterung

Das Kopfnetz erhöht den Tragekomfort. Bei Feuerwehrschutzhelmen und Helmen von Helm-Masken-Kombinationen besteht er aus feinmaschigem Gewebe. Kopfnetze bei Arbeitsschutzhelmen sind unbekannt. Hier erfüllen meist vier oder sechs Speichen die Aufgabe des Kopfnetzes. Die Speichen werden in der Helmmitte zusammengefasst und laufen am unteren Rand in einen umlaufenden Rand mit Einstellverschluss zur Anpassung an die jeweilige Kopfgrößen aus.

Bildquelle: Dräger AG

Kopfplatte

Definition

Teil der Kopfbänderung einer Vollmaske. Die Kopfplatte fixiert die Bänderung am Hinterkopf.

Erläuterung

Die Kopfplatte (umgangssprachlich auch „Spinne“) nimmt die Zugkräfte einer Bänderung eines Atemanschlusses auf und verteilt sie auf die Bänderung. Dadurch sitzt der Atemanschluss sicherer.

Bildquelle: Dräger AG

Kopfschutz

Definition

persönliche Schutzausrüstung zum Vermeiden von Kopfverletzungen, z. B. durch

herabfallende Gegenstände, pendelnde oder wegfliegende Teile, Anstoßen, Kontakt mit heißen, giftigen oder ätzenden Stoffen.

Erläuterung

Der Bedarf für Kopfschutz ergibt sich aus den Einsatzgefahren ab. Einsatzgefahren bestehen im Einsatz der Feuerwehr generell, besonders stark aber, wenn z. B. Atemschutzgeräteträger den Gefahrenbereich betreten, wenn Motorkettensägenführer Holzfällarbeiten durchführen oder Einsatzkräfte bei Verkehrsunfällen hydraulische Rettungsgeräte benutzen. Bei einer Helm-Masken-Kombination erfüllt der Helm darüber hinaus noch die Aufgabe als Träger für die Adaption der Vollmaske .

Bildquelle: Dräger AG

Kontrolleinrichtung

Definition

Kontrolleinrichtungen zählen zu den Sicherheitseinrichtungen für die Überwachung der Funktionen eines Atemschutzgerätes. Sie dienen der Sicherheit des Atemschutzgeräteträgers.

Erläuterung

Als Kontrolleinrichtung an Atemschutzgeräten nutzt man bei Pressluftatmern und Kreislaufgeräten Manometer oder elektronische Überwachungsgeräte, die mit einer akustischen Warneinrichtung verbunden sind. Bei Arbeitsrettern sind dies auch zeitgesteuerte Melder, die rechtzeitig an den Rückzug erinnern. Von den Kontrolleinrichtungen kann der Geräteträger ständig den Flaschendruck bzw. die Restzeitanzeige ablesen, damit für den Rückzug genügend Zeit zur Verfügung steht (Rückzugsbedingungen).

Bildquelle: Dräger AG

Kontinuierlicher Luftstrom

Kontaminationsschutzhaube

Definition

Dient als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) dem Schutz vor Kontamination mit festen Stoffen im Bereich Kopf-Hals-Schulter.

Erläuterung

Die Kontaminationsschutzhaube ist ein weder flüssigkeits- noch gasdichter Teil-Spritzschutz. Sie zählt nach FwDV 500 „ABC-Einsatz“ zur Schutzausrüstung Form 1 und wird in der Richtlinie E vfdb 0807 beschrieben. Ihre dichte Oberfläche verhindert die Einlagerung radioaktiver Stäube in den textilen Stoff und sichert eine einfache Dekontamination. Die Kontaminationsschutzhaube ist vorzugsweise nur bei Ermangelung anderer PSA zu tragen. Im Gefahrenbereich wird sie mit umluftunabhängigen Atemschutz und Feuerwehrschutzkleidung z. B. während der Menschenrettung getragen.

Bildquelle: msn.de

Kontaminationsschutzanzug

Definition

Dient als Persönlich Schutzausrüstung dem Körperschutz. Er verhindert die Kontamination der Hautoberfläche von Atemschutzgeräteträgern mit radioaktiven Stoffen, insbesondere radioaktiven Stäube.

Erläuterung

Der Kontaminationsschutzanzug gehört nach FwDV 500 „ABC-Einsatz“ zur Schutzausrüstung Form 2 und wird in der Richtlinie E vfdb 0807 beschrieben.

Die dichte Oberfläche dieser Schutzanzüge aus Nomex-Textil verhindert die Einlagerung radioaktiver Stäube in den textilen Stoff und sichert eine einfache Dekontamination.

Der Kontaminationsschutzanzug ist im Gefahrenbereich oder auf Dekontaminationsstellen mit Atemschutz zu tragen.

Bildquelle: Bbk.bund

Kontamination

Definition

Verschmutzung der Oberfläche von Lebewesen, des Bodens, von Gewässern und/oder von Gegenständen durch radioaktive, biologische oder chemische Stoffe mit Kontaminaten. Eine Kontamination lässt sich oft vermeiden.

Bildquelle: Dräger AG

Erläuterung

Kontamination kann durch Gefahrstoffe (Kontaminat), z. B. Benzin, durch biologische Arbeitsstoffe oder durch Verschmutzungen, z. B. mit Ruß, Lehm oder Sand, entstehen. Gefahrstoffe und Verschmutzungen kontaminieren in der Praxis, z. B. bei Gefahrguteinsätzen, meist gleichzeitig. In diesem Fall können sich die Gefahrstoffe in ihrem chemischen Verhalten auch gegenseitig beeinflussen.

Mit Ruß werden nahe zu alle Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr bei einer Brandbekämpfung, bei einer Restablöschung oder Brandschuttbeseitigung kontaminiert.