Plakette

Definition

Möglichkeit zur Übermittlung von Informationen zum Namen des Atemschutzgeräteträgers, seines Atemschutzgerätes, zu Anfangsdruck, und Gerätenummer an die Atemschutzüberwachung.

Bildquelle: Dräger AG

Erläuterung

Plaketten werden als Informationsträger meist aus verschiedenfarbigen, vorgeprägtem Kunststoff gefertigt und mit Feldern für Beschriftungsmöglichkeiten versehen. Meist werden sie am Schlüsselschalter des Notsignalgebers, am Pressluftatmer, z.B. am Lungenautomat oder an der Bänderung, selten an der Einsatzkleidung der Atemschutzgeräteträger, getragen und vor dem Vorgehen in den Gefahrenbereich fertig beschriftet zur Atemschutzüberwachung gegeben.

Plombe

Definition

Dient der Sicherung und Darstellung der Unversehrtheit eines Atemschutzgerätes.

Erläuterung

Die Plombe dokumentiert dem Atemschutzgeräteträger bei der Übernahme seines Gerätes die Übernahme eines unbenutzten und sicher gewarteten Atemschutzgerätes.

Die Verwendung von Plomben ist z. B. bei Filtern, Sauerstoffselbstrettern und Filterselbstrettern üblich. Als Plombe werden z..B. Siegelung mit Klebestreifen oder Plastikmarke mit Sollbruchstelle genutzt.

Bildquelle: Dräger AG

Pflichtfeuerwehr

Definition

Öffentliche Feuerwehr, deren Einsatzkräfte mittels gesetzlicher Bestimmungen zum ehrenamtlichen Dienst verpflichtet werden.

Erläuterung

Eine PF einzurichten kann bei örtlich mangelnder Bereitschaft zum Dienst in einer Freiwilligen Feuerwehr (FF) erforderlich werden. In Deutschland existierten 2010 zwei PF.

Pilz

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Definition

Vorrichtung oder Mittel, das von einer Person getragen oder gehalten wird und diese vor Risiken schützt, die die Gesundheit des Benutzers gefährden (Europäische Direktive).

Erläuterung

PSA soll Gefährdungen auf Menschen minimieren oder vermeiden, die durch technische oder organisatorische Maßnahmen nicht zu verhindern sind. So sind z. B. Gefahren bei der Erfüllung von Aufgaben im Atemschutz allein durch technische oder organisatorische Schutzmaßnahmen nicht zuverlässig auszuschließen. Deshalb dient das Tragen der PSA der Kompensierung dieser Gefahren und damit dem Schutz z. B. der Atemschutzgeräteträger vor Verletzungen oder anderen Gesundheitsschäden.

PSA werden nach Richtlinien, DIN und DIN EN, hergestellt und nach Richtlinie 89/EG 686 – Persönliche Schutzausrüstung zugelassen und in Verkehr gebracht.

Bildquelle: FwDV 1

Persönliche Schutzausrüstungen – geeignete

Definition

Die persönlichen Schutzausrüstungen, die die am Arbeitsplatz gegebenen Bedingungen und Gefährdungen kompensieren können.

Erläuterung

„Geeignete persönliche Schutzausrüstungen“ entsprechen dem „Stand der Technik“ und begrenzen somit die ermittelten Gefährdungen auf ein möglichst geringes Restrisiko.

Persönlicher Atemschutznachweis

Definition

vom Atemschutzgeräteträger, dem Atemschutzgerätewart oder einem Vertreter geführter Nachweis der Atemschutztätigkeit eines jeden Atemschutzgeräteträgers.

Bildquelle: Dräger AG

Erläuterung

Einen persönlichen Atemschutznachweis muss jeder Atemschutzgeräteträger führen. Ggf. kann der Atemschutzgerätewart vom Leiter der Feuerwehr oder dem Unternehmer angewiesen werden, den Persönlicher Atemschutznachweis für alle Atemschutzgeräteträger zentral zu führen. Nachgewiesen werden sollen die Untersuchungstermine nach G 26, absolvierte Aus- und Fortbildung, die Unterweisungen sowie die Einsatzdokumentation der Atemschutzeinsätze. Der Leiter der Feuerwehr, der Unternehmer oder eine beauftragte Person bestätigt die Richtigkeit der Angaben.

Personenortungsgerät

Definition

Gerät zum schnellen Auffinden von Verschütteten oder Vermissten in einer unübersichtlichen Einsatzstelle.

Erläuterung

Personenortungsgeräte lassen sich einsetzen zum Erkennen und Identifizieren von Personen mittels:

- Atembewegungen

- Funksignale

- Transponder an der Ausrüstung der Verschütteten oder Vermissten

Atembewegungen lassen sich auch mit Bioradar erkennen. So lassen sich z. B. verschüttete Verunglückte bzw. Einsatzkräfte ohne Technik orten.

Bildquelle: Dräger AG

Personaldatei

Definition

Vom Atemschutzgerätewart oder einem Vertreter geführte Kartei zum Nachweis der für den Atemschutz erforderlichen Personendaten der Atemschutzgeräteträger, siehe auch persönlicher Atemschutznachweis.

Bildquelle: Dräger AG

Erläuterung

In der Personaldatei kann z. B. der Nachweis geführt werden über:

- Stand der Untersuchung nach Grundsatz G 26 für

Atemschutzgeräteträger entsprechend der

Berufsgenossenschaftliche Grundsätze - Nachweise für Einsatz- bzw. Arbeitszeiten unter Atemschutzgerät

- Nachweis der Beteiligung an der jährlichen Belastungsübung

für Atemschutzgeräteträger mit Rettungsaufgaben - Nachweis über die Beteiligung an jährlichen Gewöhnungsübungen

- Nachweis über die Beteiligung an Unterweisungen und Belehrungen

- Angaben zu den persönlichen Ausrüstungen, z. B. Maskenbrille

Jede Einsatzkraft muss einen persönlichen Atemschutznachweis führen; der Atemschutznachweis kann auch zentral geführt werden. In ihm werden die Untersuchungstermine nach G 26, absolvierte Aus- und Fortbildung und die Unterweisungen sowie die Einsätze unter Atemschutz dokumentiert. Der Leiter der Feuerwehr oder eine beauftragte Person bestätigt die Richtigkeit der Angaben.

Folgende Angaben sind in den Atemschutznachweis mindestens aufzunehmen:

- Datum und Einsatzort

- Art des Gerätes

- Atemschutzeinsatzzeit (Minuten)

- Tätigkeit

Permeationswiderstand

Definition

Widerstand gegen die Permeation von Chemikalien durch einen Chemikalienschutzanzug (CSA).

Erläuterung

Der Widerstand gegen die Permeation wird nach EN 943-1 für den Chemikalienschutzanzug als Prüfkriterium genutzt und entsprechend in 6 Klassen eingeteilt, wobei die Klasse 6 am dichtesten ist.

Bildquelle: Dräger AG

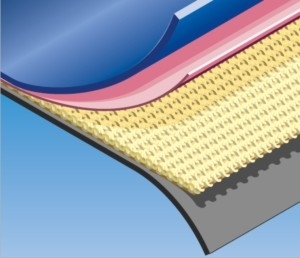

Permeation

Definition

Prozess, bei dem Chemikalien eine Barriere auf molekularer Ebene durchdringen.

Bildquelle: Dräger AG

Erläuterung

Bei einem Chemikalienschutzanzug (CSA) dringen z. B. Chemikalien auf der Außenseite in die Oberfläche ein, diffundieren als Moleküle durch das Material und treten auf der Innenseite wieder aus. Die Permeation hängt von den Eigenschaften des Chemikals, den Bedingungen am Einsatzort und vom CSA-Material ab. Je wirksamer z. B. der Chemikalienschutz des CSA-Materials ist, desto länger braucht die Chemikalie zum Durchdringen.

Penetration

Definition

Durchdringen eines Materials mit Flüssigkeiten durch Poren und Öffnungen.

Bildquelle: Dräger AG

Erläuterung

Als Penetration bezeichnet man z.B. das Durchdringen des Stoffes eines Chemikalienschutzanzuges mit Gefahrstoffen.

Partikelfilter – Lagerung und Entsorgung

Definition

Lagerbedingungen und Festlegungen zur Entsorgung fixiert der Hersteller verbindlich in der Bedienungsanleitung.

Bildquelle: Dräger AG

Erläuterung

Im Allgemeinen sind die tatsächlichen Lagerfristen, falls vorgegeben, sehr viel länger als die von Gasfilter oder Kombinationsfilter, oft sogar zeitlich unbegrenzt.

Partikelfilter sind wie alle Filter nach Benutzung zu entsorgen. Dafür sind die Herstellerhinweise zu beachten. Je nach ausgefilterten Schadstoffen zählen benutzte Filter zum Sondermüll.

Partikelfilter – Verwendung

Definition

Partikelfilter sind wegen Infektionsgefahr nur personengebunden einzusetzen und längstens für die Dauer einer Schicht zu nutzen.

Bildquelle: Dräger AG

Erläuterung

Bei außergewöhnlich hoher Filterbelastung durch Partikel und Atemfeuchte wird ein Partikelfilterwechsel sogar innerhalb der Schicht erforderlich. Kriterium dafür ist das Wohlbefinden des Atemschutzgeräteträgers.

Nur wenige Partikelfilter ermöglichen eine Trennung von Filter und Gehäuse. Alle anderen sind für Reinigen und Desinfizieren nicht vorgesehen und deshalb nur personenbezogen nutzbar.

Gegen radioaktive Stoffe, Mikroorganismen und Enzyme sollen Partikelfilter nur einmal eingesetzt werden. Mikroorganismen lassen sich zumindest kurzzeitig mit P3 Filtern ausscheiden. Bei längeren Verweildauern besteht die Gefahr, dass sie das Material von Partikelfiltern durchwachsen.

Bereitgestellte oder zeitweise abgelegte Filter bzw. Gerate müssen gegen Verschmutzung, Feuchtigkeit und andere Beeinträchtigungen geschützt werden.

Partikelfilter – Physiologische Akzeptanz

Definition

Partikelfilter erzeugen für den Atemschutzgeräteträger einen physiologisch wahrnehmbaren, ständig ansteigenden Einatemwiderstand und in Verbindung mit dem Atemanschluss in Abhängigkeit der Arbeitsleistung auch Schweißfluss.

Bildquelle: Dräger AG

Erläuterung

Der Atemschutzgeräteträger kann ansteigenden Einatemwiderstand und Schweißfluss innerhalb eines annehmbaren Bereiches gut tolerieren. Bei einem weiteren Anstieg des Einatemwiderstandes unter Fortführung der ausgeübten Tätigkeit steigt auch die Wahrscheinlichkeit einer Leckage des Atemanschlusses. Dies kann z.B. begünstigt werden durch schlechten Dichtsitz. Mundstückgarnituren beeinträchtigen das Schluckverhalten in engen Grenzen.

Partikelfiltrierende Halbmasken – Verwendung

Definition

Sind als Umluftabhängige Atemschutzgeräte partikelfiltrierende Halbmasken nach DIN EN 149, die Nase, Mund und möglicherweise auch das Kinn bedecken.

Bildquelle: Dräger AG

Erläuterung

Partikelfiltrierende Halbmasken bestehen ganz oder teilweise aus Filtermaterial oder aus dem Atemanschluss Halbmaske, bei dem das Partikelfilter einen untrennbaren Teil des Gerätes darstellt, das Vorfilter aber austauschbar sein kann. Bei partikelfiltrierenden Halbmasken saugt der Atemschutzgeräteträger seine Einatemluft durch das Filtermaterial. Die Ausatemluft kann der Atemschutzgeräteträger je nach Konstruktion entweder durch das Filtermaterial oder durch ein Ausatemventil in der Halbmaske ausstoßen.

Partikelfiltrierende Halbmasken – Einsatzbeschränkungen

Definition

Ausschluss von Partikelfiltrierenden Halbmasken für bestimmte Einsatz- bzw. Arbeitsbereiche.

Erläuterung

nach DGUV R112-190 „Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten“ obliegen Partikelfiltrierende Halbmasken als Folge ihres fehlenden Rückhaltevermögens von Gasen und Dämpfen Einsatzbeschränkungen.

Bildquelle: Dräger AG

Partikelfilter Halbmasken – physiologische Akzeptanz

Definition

Partikelfiltrierende Halbmasken verfügen von allen Partikelfiltern über die höchstmögliche physiologische Akzeptanz.

Bildquelle: Dräger AG

Erläuterung

Das Tragen partikelfiltrierender Halbmasken ist relativ bequem. Einschränkungen des Tragekomforts, wie bei Partikelfiltern, sind unwesentlich und kaum spürbar. Dennoch muss der Anwender besondere Aufmerksamkeit auf die Herrichtung der partikelfiltrierenden Halbmaske vor Anwendungsbeginn legen und z. B. den Nasenbügel in die erforderliche Form biegen.

Das Filtermaterial von partikelfiltrierenden Halbmasken kann aus mehreren Gründen erschlaffen, z. B. durch häufiges Zurechtsetzen nach Verrutschen. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung und unter Beachtung der Unterschiede im Filterdurchlass zwischen Partikelfiltern und partikelfiltrierenden Halbmasken ist die partikelfiltrierende Halbmaske eine sichere und physiologisch günstigere Alternative zum vergleichbaren Partikelfilter mit Atemanschluss.

Partikelfilter Halbmasken – Lagerung und Entsorgung

Definition

Lagerbedingungen und Festlegungen zur Entsorgung fixiert der Hersteller verbindlich in der Bedienungsanleitung.

Erläuterung

Im Allgemeinen sind die tatsächlichen Lagerfristen, falls vorgegeben, sehr viel länger als die von Gasfilter oder Kombinationsfilter, oft sogar zeitlich unbegrenzt.

Partikelfilter sind wie alle Filter nach Benutzung zu entsorgen. Dafür sind die Herstellerhinweise zu beachten. Je nach ausgefilterterten Schadstoffen zählen benutzte Filter zum Sondermüll.

Bildquelle: Dräger AG

Partikelfilter – Klasse

Definition

Einteilung der Gasfilter in höchst zulässige Schadstoffkonzentrationen und Rückhaltevermögen von Partikelfiltern.

Bildquelle: Dräger AG

Erläuterung

Die Einteilung in die Partikelfilterklassen P1 bis P3 nach DIN EN 143 „Atemschutzgeräte – Partikelfilter – Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung“ erfolgt entsprechend folgender Tabelle:

| Partikel-filterklasse | höchst zulässige Schadstoffkonzentration *) | Rückhalte-vermögen | Schutz gegen |

| P1 P2 P3 | 5-facher AGW-Wert 10-facher AGW-Wert 200-facher AGW-Wert | klein mittel groß | feste Partikelfeste und flüssige Pfeste und flüssige P |

Partikelfilter – Einsatzbeschränkung

Definition

Ausschluss von Partikelfilter für bestimmte Einsatz- bzw. Arbeitsbereiche.

Erläuterung

nach DGUV R112-190 „Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten“ obliegen Vollmaske bzw. Mundstückgarnitur mit Partikelfilter als Folge ihres fehlenden Rückhaltevermögens von Gasen und Dämpfen Einsatzbeschränkungen.

Bildquelle: Dräger AG

Partikelfilter

Definition

sind als umluftabhängige Atemschutzgeräte Filter nach DIN EN 143 mit Schutzwirkung gegen Partikel.

Erläuterung

Partikelfilter unterscheidet man nach der Abscheideleistung in die Filterklassen P1, P2 und P3. Die Abscheideleistung entscheidet über die Verwendungsmöglichkeit des Filters. Die Kennzeichnung erfolgt nach DIN EN 143 mit dem Kennbuchstaben P, den Partikelfilterklassen P1 bis P3 und der Kennfarbe Weiß. Partikelfilter werden in Verbindung mit den Atemanschlüssen Vollmaske, Halbmaske, Viertelmaske oder Mundstück getragen.

Bildquelle: Dräger AG

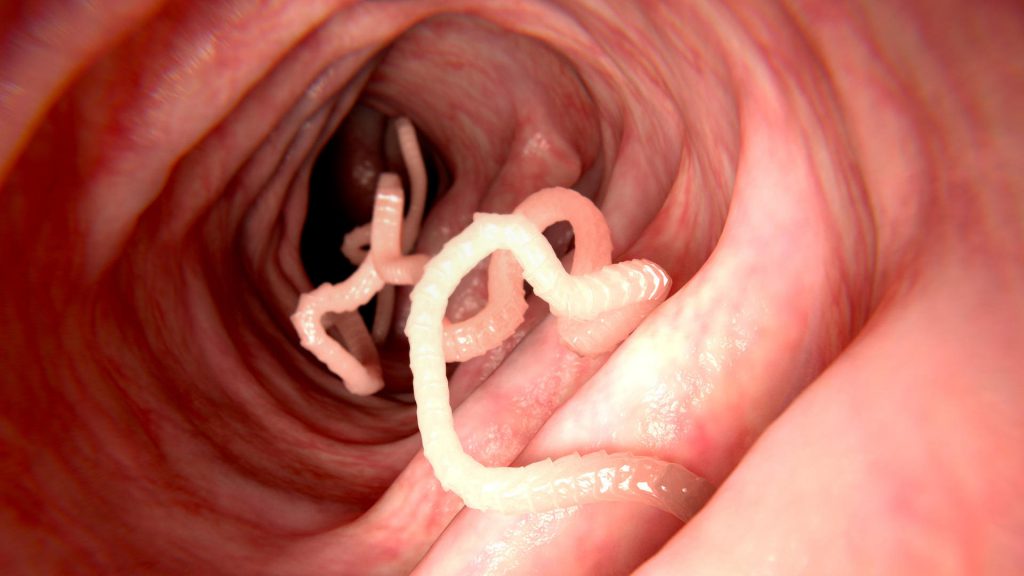

Parasit

Definition

Organismus, der seine Nahrung aus anderen Lebewesen bezieht und seine Wirte dabei schädigen und sogar töten kann.

Bildquelle: volkskrankheit-parasiten

Erläuterung

Den Menschen infizierende Parasiten sind vor allem Bakterien, Protozoen, Pilze und Würmer. Einige davon übertragen teils lebensgefährliche Krankheiten. Parasiten lassen sich durch Infektionen übertragen vor allem von Mensch zu Mensch, von Tier zu Mensch und aus der Umwelt, z. B. aus ungereinigtem Trinkwasser, auf den Menschen. Im Atemschutz schützt die Desinfektion der Atemschutzgeräte, insbesondere von Lungenautomaten, Speichelfängern, Vollmasken und Chemikalienschutzanzügen, die Atemschutzgeräteträger vor Infektionen. Atemschutzgerätewarte schützen sich beim Umgang mit noch nicht desinfizierter Ausrüstung durch zweckdienliche Schutzausrüstung.

Pressluftatmer (PA)

Lungenkreislauf

Lungenbläschen

Lungenautomatische Behältergeräte

Lungenautomat

Definition

atemgesteuerte Dosiereinrichtung; gasdichtes Teil eines umluftunabhängigen Atemschutzgerätes, z.B. eines Behältergerät mit Druckluft. Er regelt automatisch die Luftzufuhr zum Atemschutzgeräteträger entsprechend dessen Atemfrequenz (lungenautomatisch).

Bildquelle: Dräger AG

Erläuterung

Der Lungenautomat ermöglicht dem Atemschutzgeräteträger aus dem Atemluftvorrat des Gerätes zu atmen und sich so im Gefahrenbereich mit Atemgiften aufzuhalten. Es gibt Lungenautomaten für Regenerationsgeräte, Behältergeräte mit Druckluft – Überdruck und Behältergeräte mit Druckluft.

Der Lungenautomat für Behältergeräte besteht aus zwei Kammern, wovon die eine mit der Umgebungsluft, die andere mit dem Atemanschluss in Verbindung steht.

Lungenautomatenprüfung

Definition

erfolgt mit Prüfgeräten für Atemschutzgeräte in einer Atemschutzwerkstatt, um Dichtheit und Funktionsfähigkeit des Lungenautomaten zu prüfen.

Erläuterung

Die Prüfungen führt ein Atemschutzgerätewart durch. Er prüft die Membran und die Luftzuführungselemente hinsichtlich Gasdichtheit, Funktionsfähigkeit und Ansprechdruck zum Öffnen des Dosierventils.

Der Ansprechdruck gibt an, wie hoch der Unterdruck im Atemanschluss beim Einatmen sein muss, um durch das Öffnen des Dosierventils Luft freizugeben. Bei Normaldrucklungenautomaten sind dies 2 bis 5 mbar, bei Überdrucklungenautomaten 4 bis 25 mbar bei der Erstöffnung. Hohe Werte erfordern einen entsprechend hohen Atemaufwand.

Bildquelle: Dräger AG