Definition

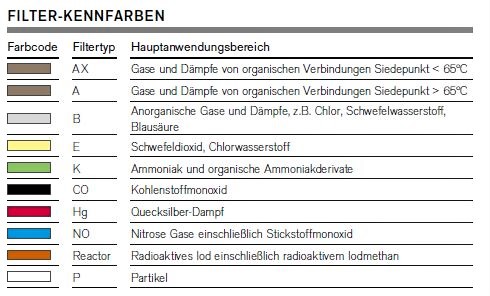

dienen der Kennzeichnung der Hauptanwendungsbereiche von Gasfiltern (Filter).

dienen der Kennzeichnung der Hauptanwendungsbereiche von Gasfiltern (Filter).

Gasfilter dürfen nur verwendet werden bei Sauerstoffkonzentrationen über 17 Vol.-% in der Umgebungsluft und wenn die Filter in der Lage sind, die vorhandenen Gase und Dämpfe vollständig zurück zu halten.

Bildquelle: Dräger AG

Kommen Atemgifte vor, vor denen der Filter nicht ausreichend schützt, ist zuwenig Sauerstoff vorhanden oder lassen sich die Atemgifte nicht eindeutig erkennen, ist umluftunabhängiger Atemschutz zu tragen. Für diese Entscheidung reichen bereits Zweifel an der Schutzwirkung des Filters.

ist die Duldung der körperlichen Belastungen durch den Atemschutzgeräteträger, denen er beim Tragen von Gasfiltern ausgesetzt ist.

Die physiologische Akzeptanz ist geprägt durch die Belastung des Atemschutzgeräteträgers beim Tragen von Atemanschluss und Gasfilter. Die Belastung ergibt sich vor allem durch Atemwiderstand und Tragekomfort.

sind als umluftabhängige Atemschutzgeräte Filter nach DIN EN 141, deren Aufbau eine bedarfsgerechte Kombination der Gasfiltertypen A, B, E und K (Filter) darstellt.

Die Gesamtleistung des Multitypgasfilters ergibt sich aus der Gesamtleistung der Summe der Einzelleistungen der jeweils kombinierten Gasfiltertypen.

Bildquelle: Dräger AG

Die Lagerungsanforderungen von Gasfiltern regelt der Hersteller. Die Entsorgung der Gasfilter hängt von dem eingesetzten Adsorptionsmittel und dessen Schadstoffbelastung ab.

Lagerfristen für Gasfilter sind begrenzt. Meist gilt, dass

lagerfähig sind. Gasfilter mit überschrittener Lagerfrist sind auszusondern. Bei der Feuerwehr sind benutzte Filter unverzüglich zu entsorgen.

Bildquelle: Dräger AG

Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr dürfen jeden Gasfilter nur einmal benutzen.

Zu Gasfiltern, die nach Herstellerangaben oder speziellen Einsatzregeln selbst bei Arbeitseinsätzen grundsätzlich nicht wieder verwendet werden dürfen, gehören AX-Filter, SX- Filter gegen organische Niedrigsieder und NO-P3-Filter. Ausnahmen werden stets gesondert geregelt. HgP3-Filter gegen Quecksilber dürfen maximal 50 Stunden eingesetzt werden.

Bildquelle: Dräger AG

umluftabhängige Atemschutzgeräte zum Ausfiltern bestimmter Gase und Dämpfe aus der Umgebungsluft.

Filter sind umluftunabhängige Atemschutzgeräte. Sie können Sauerstoffmangel nicht beheben. Nach DIN EN 14387 „Atemschutzgeräte – Gasfilter und Kombinationsfilter – Anforderung, Prüfung, Kennzeichnung“ unterscheidet man Filter in Gasfilter, Mehrbereichsgasfilter, Kombinationsfilter und Spezialfilter. Sie alle gelten als Bestandteile von Atemschutzgeräten ohne Luftversorgung. Diese Filter müssen in der Norm vorgegebene Prüfungen bestehen um so nachzuweisen, das die Anforderungen an sie aus der DIN EN 14387 erfüllen. Die Filter werden nach dieser Norm gekennzeichnet. Nur Filter zum Einsatz gegen Kohlenmonoxid (CO) und Reaktorfilter sind von dieser Norm ausgeschlossen.

Bildquelle: Dräger AG

Ausdruck für die fehlende Möglichkeit eines Gases, in ein Gerät einzudringen oder es zu verlassen.

Im Atemschutz müssen alle Funktionsteile von Atemschutzgeräten gasdicht sein. Nur damit ist eine einwandfreie Funktion und eine lange Einsatzzeit der Geräte gewährleistet. Die Gasdichtheit wird mit Prüfgeräten ermittelt (Dichtprüfung). Ihr Nachweis ist Bestandteil des Prüfprotokolls.

Für den Einsatz dürfen nur gasdichte Geräte (Toleranzwerte nur nach den Vorgaben der Hersteller) freigegeben werden.

Bildquelle: Dräger AG

Die Gasdichte entscheidet, ob ein Gas innerhalb der Umgebungsluft steigt oder sich am Boden aufhält. Die Dichte von Gasen lässt sich vergrößern, wenn das Gas verdichtet wird.

Bildquelle: Dräger AG

Durch Messgeräte elektronisch ausgelöstes Warnsignal.

Die Messgeräte lösen Gasalarm beim Überschreiten gasspezifischer Konzentrationsgrenzen aus.

Damit können die Betreiber bestimmte kritische Zustände angezeigt bekommen, z. B. untere Explosionsgrenzen und so Hinweise für benötigten Atemschutz und erforderliche Verhaltensweisen im Bereich der Messstelle ableiten.

Bildquelle: Dräger AG

Aggregatzustand, bei dem sich die Teilchen des gasförmigen Stoffes in relativ großem Abstand voneinander frei bewegen können. Damit füllen sie das zur Verfügung stehende Volumen gleichmäßig aus.

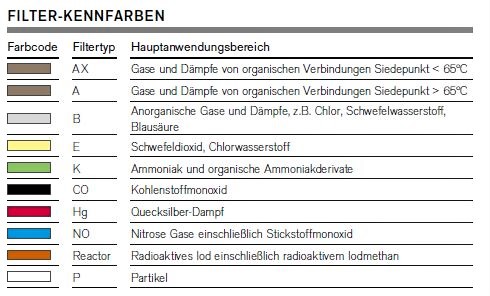

Gase sind Stoffe, die bei 50 °C einen Dampfdruck von mehr als 3 bar haben oder bei 20 °C und 1013 mbar Druck vollständig gasförmig sind. Gegenüber dem festen oder flüssigen Aggregatzustand füllt das Gas das tausend- bis zweitausendfache Volumen aus. Gase lassen sich verdichten, z. B. drückt der Atemschutzgerätewart 1666,66 l Atemluft in eine 6,0 l-Druckluftflasche, wofür am Ende des Füllvorganges 300 bar Fülldruck vorhanden sein sollen.

Bildquelle: Dräger AG

Verfahren für die Prüfung von Druckbehältern z.B. Druckluftflaschen.

Für die Wasserdruckprobe wird nach dem Entfernen des Flaschenventils der Flaschenkörper mit Wasser gefüllt und mit dem 1,5-fachen Wert des Nenndruckes beaufschlagt, z. B. bei 300-bar-Flaschen demnach 450 bar. Dabei dürfen keine Veränderungen am Flaschenkörper zu erkennen sein, wie Verformungen oder Risse (siehe auch Druckluftflaschen).

Bildquelle: Dräger AG

die Reparatur, auch Instandsetzung (Instandhaltung) eines Atemschutzgerätes (ASG) wird notwendig, wenn während der Instandhaltung und Prüfung (Instandhaltung) des ASG festgestellt wird, dass Teile defekt sind oder Funktionsmängel aufweisen.

Die Reparatur muss immer mit Originalteilen (Instandhaltung – Originalteile) nach Herstellervorschrift erfolgen. Das ASG muss nach jeder Reparatur geprüft werden.

Bildquelle: Dräger AG

die Instandhaltung eines Atemschutzgerätes nach dem Einsatz beginnt in der Atemschutzgerätewerkstatt und dort immer mit einer Reinigung mit nachfolgender Desinfektion des Gerätes.

Bei der Reinigung werden alle Teile (Gummi, Kunststoff und Metall) gründlich, nach Herstellervorschrift und mit dem vom Hersteller empfohlenen Reinigungsmitteln gesäubert.

Metallkleinteile lassen sich auch effektiv im Ultraschallbad reinigen.

Bildquelle: Dräger AG

Zur Aufrechterhaltung der Produkthaftung sind bei der Instandhaltung von Atemschutzgeräten grundsätzlich nur Originalteile, d.h. vom Hersteller des Gerätes angebotene Teile, zu verwenden.

Bei Verwendung anderer Teile, z.B. handelsüblicher 0-Ringe oder Splinte, erlischt die Produkthaftung und die bisherige Verantwortung des Herstellers (Zertifizierung) geht an den Betreiber bzw. Instandhalter über.

zur Aufrechterhaltung der Produkthaftung sind bei der Instandhaltung von Atemschutzgeräten grundsätzlich nur Originalteile, d.h. vom Hersteller des Gerätes angebotene Teile, zu verwenden.

Bei Verwendung anderer Teile, z.B. handelsüblicher 0-Ringe oder Splinte, erlischt die Produkthaftung und die bisherige Verantwortung des Herstellers (Zertifizierung) geht an den Betreiber bzw. Instandhalter über.

Bildquelle: Dräger AG

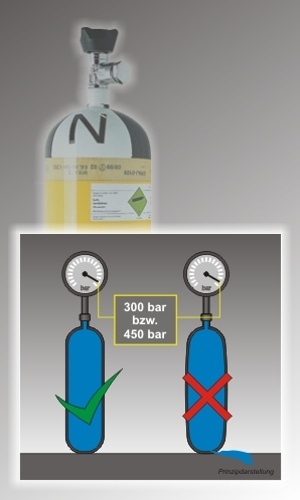

alle an einem Atemschutzgerät durchgeführten Arbeiten sind nach den Vorschrift von Hersteller (Informationsbroschüre), DGUV R112-190 „Benutzung von Atemschutzgeräten“ und der Richtlinie vfdb 0804 „Wartung von Atemschutzgeräten der Feuerwehren“ gerätebezogen nachzuweisen.

Herkömmlich wird der Nachweis mit Karteikarten oder einem Prüfbuch ausgeführt. Außerdem stehen dafür Computerprogrammen zur Verfügung, um Prüfwerte und Instandhaltungshinweise digital zu erfassen und fälschungssicher zu speichern.

Bildquelle: Dräger AG

alle Einrichtungen einer Atemschutzwerkstatt sind ständig so in Stand zu halten, dass die mit diesen Einrichtungen zu prüfenden und instand zuhaltenden Atemschutzgeräte anschließend die Anforderungen erfüllen.

Die Einrichtungen, z. B. Prüfgeräte, Werkzeuge und Hilfsmittel, sind regelmäßig zu warten und auf Unversehrtheit zu prüfen. Möglich ist ein Service-Vetrag mit dem Hersteller der Prüfgeräte zur regelmäßigen Prüfung des Gerätes bzw. zum Update der ggf. vorhandenen Prüfgerätesoftware.

Bildquelle: Dräger AG

Druckbehälter unterliegen einer regelmäßigen Prüfung mit Sichtprüfung und Sachverständigenprüfung nach Druckgeräterichtlinie und Herstellervorschrift (Informationsbroschüre).

Bei der Innen-, Festigkeits- und Gewichtsprüfung, die so genannte Sachverständigenprüfung, führen Sachverständige die Festigkeitsprüfung der Druckbehälter mit dem 1,5-fachen Wert des Nenndruckes (Betriebsdruck) als Wasserdruckprobe durch, inspizieren das Innere der Druckluftflasche als Sichtprüfung und prüfen das Flaschengewicht.

Die Prüfabstände dieser wiederkehrenden Prüfungen sind vorgeschrieben. Nach Druckgeräterichtlinie und Betriebssicherheitsverordnung wird bei Druckluftflaschen Atemluft für Pressluftatmer die äußere Prüfung aller 2,5 Jahre , die Innen-, Festigkeits- und Gewichtsprüfung aller 5 Jahre durchgeführt. Druckluftflaschen Druckluft, die sogenannten Arbeitsflaschen 300 bar, sind aller 10 Jahre einer Innen-, Festigkeits- und Gewichtsprüfung zu unterziehen.

Bildquelle: Dräger AG

die Beseitigung von Mikroorganismen durch Abtöten, Inaktivieren oder Entfernen, bis von dem zu desinfizierendem Material keine Infektion mehr ausgehen kann.

Desinfektion ist möglich durch physikalische Verfahren, mechanische Verfahren und chemische Verfahren.

Im Atemschutz werden meist die chemischen Verfahren der Flächendesinfektion angewendet. Dafür sind speziell zugelassene und vom Hersteller der Atemschutzausrüstung empfohlene Desinfektionsmittel zu benutzen.

Die Desinfektion sollten nur sachkundige Personen, z. B. an einer Landesfeuerwehrschule entsprechend ausgebildete Atemschutzgerätewarte, durchführen.

Bildquelle: Dräger AG

Instandhaltung ist die Tätigkeit, die in einer Atemschutzwerkstatt dazu dient, Atemschutzgeräte für den Einsatzfall funktionsfähig zu halten, wieder gebrauchsfähig zu machen und die Gebrauchsfähigkeit nachzuweisen.

Die Instandhaltung wird auf der Grundlage der Herstellervorschriften (Informationsbroschüre), bei der Feuerwehr auch nach vfdb-Richtlinie 0804 „Wartung von Atemschutzgeräten der Feuerwehr“, durchgeführt. Zur Instandhaltung hat der Unternehmer in Betrieben und Institutionen mindestens einen Sachkundigen bzw. Atemschutzgerätewart (ASGW) zu bestellen und ihm die erforderlichen Einrichtungen, Messgeräte und Werkzeuge zur Verfügung zu stellen. Der ASGW muss die ihm anvertrauten Atemschutzgeräte Warten, Prüfen und Instandsetzen können.

Bildquelle: Dräger AG

von der Umgebungsluft isolierendes Atemschutzgerät, bei dem die Atemluft dem Atemschutzgeräteträger von außerhalb zugeführt wird.

Dazu zählen Schlauchgeräte in den Ausführungen Frischluftschlauchgeräte und Druckluftschlauchgeräte. Mit diesen Atemschutzgeräten ist der Atemschutzgeräteträger vom Atemgasvorrat zeitlich unabhängig, aber örtlich abhängig durch die Atemluftversorgung, z. B. mittels Druckluft-Zuführungsschlauch. Deshalb eignen sich diese Atemschutzgeräte weniger zu Rettungseinsätzen. Öffentliche Feuerwehren nutzen sie kaum. Im industriellen Atemschutz werden sie z. B. bei der Innenreinigung von Tanks getragen.

Bildquelle: Dräger AG

von der Umgebungsluft isolierendes Atemschutzgerät, bei dem der Vorrat an Atemgas vom Atemschutzgeräteträger mitgeführt wird.

Dazu zählen z. B. Behältergerät mit Druckluft (Pressluftatmer) und Regenerationsgeräte mit Drucksauerstoff. Damit ist der Atemschutzgeräteträger örtlich unabhängig, aber zeitlich vom mitgeführten Atemgasvorrat des Atemschutzgerätes abhängig.

Bildquelle: Dräger AG

Der Isolationswiderstand ist ein Maß für die Güte eines Isolationsmaterials zwischen zwei elektrischen Leitern.

Bildquelle: Dräger AG

Der Isolationswiderstand setzt sich aus dem Oberflächenwiderstand und dem Durchgangswiderstand zusammen und hängt vom verwendeten Material und dessen Beschaffenheit ab. Der Isolationswiderstand ist längenabhängig und wird in Ohm x Meter bzw. in Ohm x cm [Ω] angegeben.

Für Atemschutzgeräte muss der Isolationswiderstand so hoch sein, dass eine Schädigung des Geräteträgers ausgeschlossen ist, wenn er mit dem Gerät eine Leitung mit 440 V Wechselspannung berührt.

bedeutet, ein Produkt, das die grundlegenden Anforderungen einer Europäischen Direktive erfüllt und CE-gekennzeichnet ist Europäische Direktive 89/686/EWG, vom Hersteller an den Verwender bzw. Besteller liefern (an den Bestimmungsort) und zur Verwendung frei geben.